D’un triangle à l’autre : le triangle dramatique de Stephen Karpman, dépressif de Thierry Melchior, thérapeutique de Patricia Cooseman et pronominal des trois « S’A » de Jacques Michelet.

La découverte du triangle pronominal des 3 « S’A » est le fruit d’une réflexion clinique dans le champ des interventions psychothérapeutiques et d’un rêve que j’ai eu où ces trois éléments conceptuels (s’accompagner, s’appartenir, et s’avoir) étaient reliés entre eux, sous la forme d’un triangle, d’un schéma que j’ai appelé ensuite : « le triangle pro-nominal des 3 « S’A ». Ultérieurement, surtout en fonction de mes recherches toujours reliées à ma pratique clinique, j’ai complété ce schéma par un autre que j’ai appelé le circuit créatif ou les 4 « S’A ».

Le lecteur trouvera une analyse approfondie dans mon livre : « Prendre soin de soi et de l’autre en soi » paru en septembre 2020 chez L’Harmattan.[1]

[show_more more= »your text » less= »your text » color= »#0066CC » list= »» »]

Le triangle de Karpman

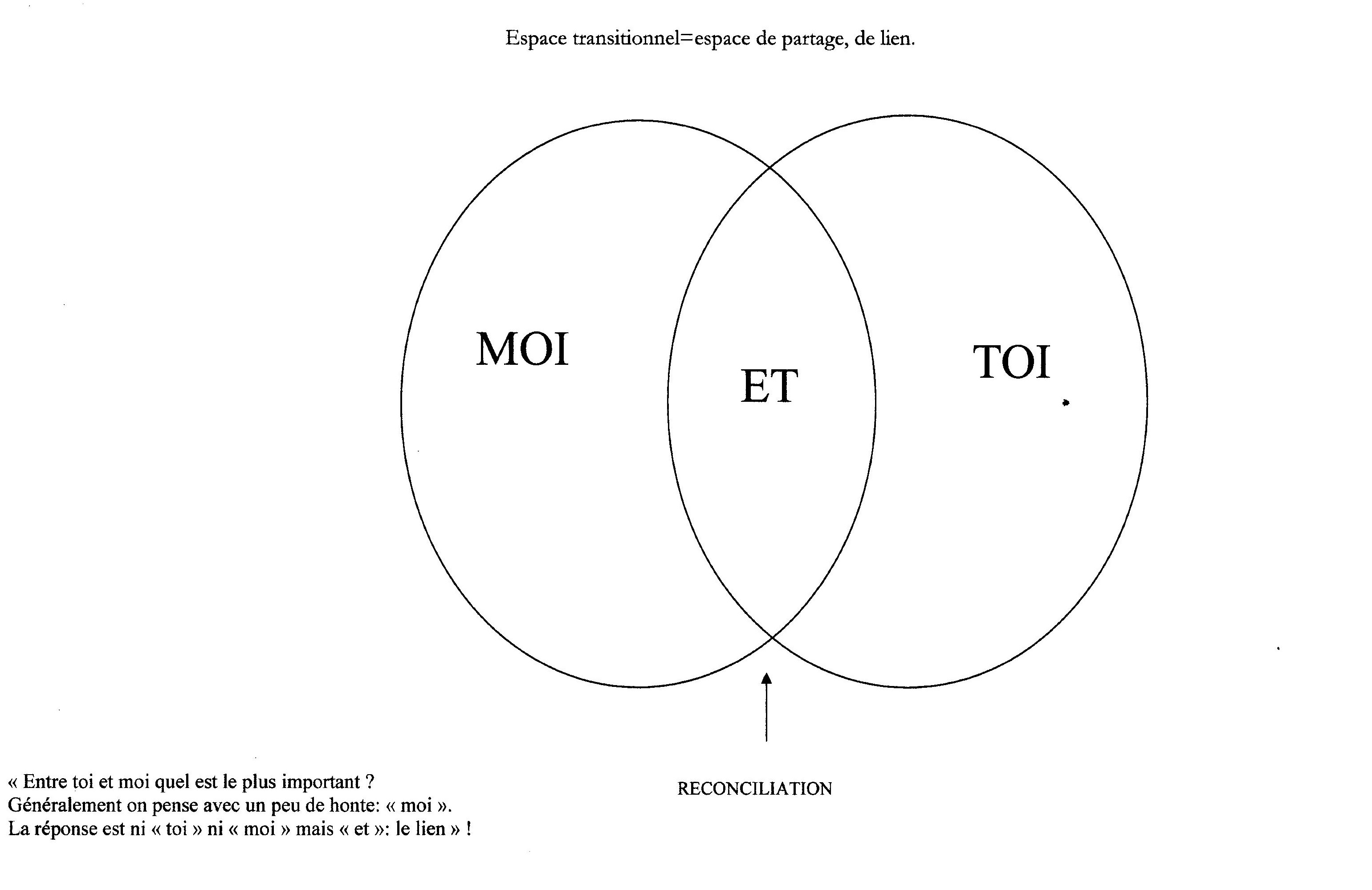

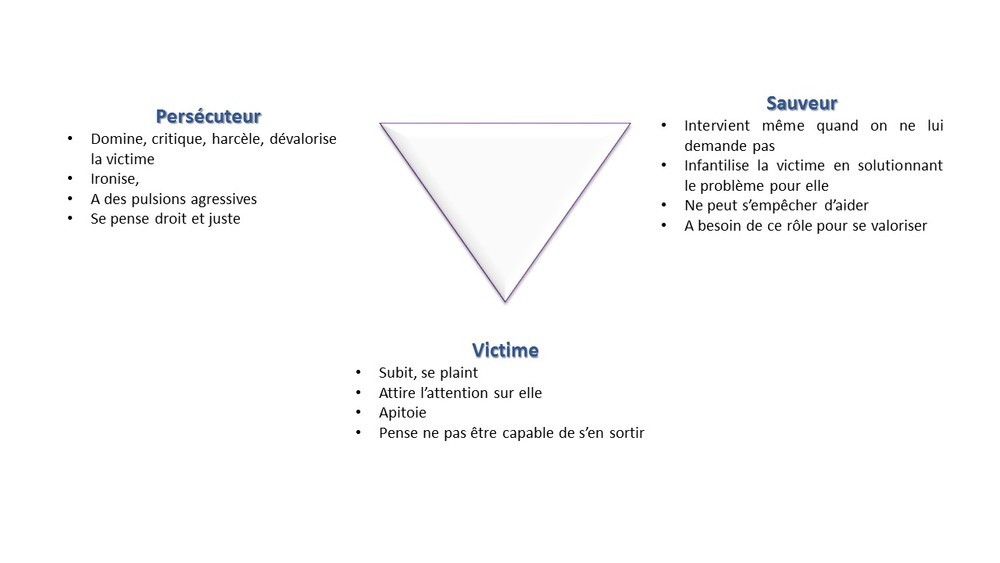

Le triangle de Karpman, également appelé triangle dramatique, est un jeu psychologique incontournable en analyse transactionnelle. Exposé en 1968 par Stephen Karpman, il met en évidence des scénarios relationnels basés sur trois rôles archétypiques: victime, persécuteur et sauveur. En voici le schéma: Voici le même schéma un peu plus développé :

Voici le même schéma un peu plus développé :

J’invite le lecteur à se rendre sur mon site[2] s’il désire davantage d’informations et/ou à se référer à l’Analyse transactionnelle. Dans le cadre de l’analyse transactionnelle le triangle thérapeutique est proposé comme l’antithèse du triangle dramatique. En fait, on sort du triangle dramatique en se branchant sur l’Adulte et en donnant la juste place au Parent Normatif Positif, au Parent Nourricier Positif et à l’Enfant Libre. Cela permet d’entrer dans le triangle thérapeutique (selon Patricia Coosman[3]), dont les trois pôles sont la Puissance, la Permission et la Protection : Nous allons évoquer ensuite un autre concept de triangle, celui du triangle dépressif de Thierry Melchior.

Nous allons évoquer ensuite un autre concept de triangle, celui du triangle dépressif de Thierry Melchior.

Le triangle dépressif dont voici le schéma développé par Thierry Melchior[4] :

Thierry Melchior décrit trois scripts, celui de la grève, celui de la bouderie et celui du mémorial de la souffrance. Ces trois scripts présentent certaines relations entre eux ; ils forment comme les trois sommets d’un triangle. Selon le cas, la thérapie pourra davantage naviguer à proximité de l’un de ces sommets, entre deux d’entre eux ou entre les trois.

« La grève »

Le dépressif souffre. Il voudrait aller mieux. Il voudrait, dit-il, reprendre goût à la vie. C’est pour cela qu’il vient consulter. Pourtant malgré tous ses efforts, il n’y parvient pas, comme si une terrible force d’inertie l’empêchait d’aller mieux. Cette force, on peut bien sûr l’imputer à son état, cet état dans lequel il est « tombé » «. On peut aussi faire le choix de l’imputer à une partie non consciente ou moins consciente de l’individu. Cette manière de voir les choses peut prendre tout son sens quand on a affaire à des personnes qui manifestement ont passé un temps assez long, avant que la dépression ne survienne, à faire des efforts considérables pour arriver à, parvenir à. À quoi ? Cela peut varier d’un cas à un autre. Très souvent, il s’agira de personnes qui ont fait d’intenses efforts pour présenter une image de soi positive à autrui (c’est-à-dire à elles-mêmes puisqu’il ne s’agit jamais de l’image réelle qu’autrui peut se faire de nous, mais de celle que nous imaginons qu’il peut se faire). Cette image de soi, ce moi social, est d’ailleurs très souvent vécue sur un mode négatif, ce qui rend les choses encore pires [5] : faire des efforts pour ne pas décevoir, pour ne pas risquer de ne pas être à la hauteur… Les domaines dans lesquels cela peut importer diffèreront selon les individus. Pour les uns, il s’agira d’une question d’apparence, de look : ne pas risquer de paraître laid(e), trop gros(se), trop moche, trop peu attirant(e). Pour d’autres, ce qui est en jeu est d’ordre plus moral : se montrer suffisamment gentil(le), attentionné(e), serviable, ne surtout pas risquer de paraître indifférent ou égoïste. Pour d’autres encore, il s’agira de se montrer suffisamment intelligent, compétent, cultivé, » à la hauteur « . Mais, quel que soit le domaine dans lequel la question de l’image de soi témoigne d’une sensibilité particulière, le fait est que plus la personne fait des efforts pour essayer de satisfaire aux critères de son image de soi, plus elle se fait violence, en s’obligeant à faire quantité de choses qu’elle n’a pas envie de faire ou en s’interdisant de faire quantité de choses qu’elle aimerait faire. Elle se retrouve ainsi à repousser sans cesse ses besoins, ses désirs, ses envies, ses préférences, au point, assez souvent, de ne plus être à même de les ressentir, comme si elle avait coulé une dalle de béton entre elle et ses pulsions (« pulsions » étant pris ici dans un sens général non technique). Il est donc assez compréhensible qu’une partie de la personne, une partie sans doute plus » branchée » sur son pôle pulsionnel finissent par en avoir plus qu’assez et déclenche une grève, un peu comme des ouvriers qui, à force d’être exploités et tyrannisés par un patron obsédé de rendement et de productivité, finissent, un beau jour, par se croiser les bras.

La bouderie

Une autre façon de métaphoriser la dépression est de la rapprocher de la bouderie. Tous autant que nous sommes, lorsque nous étions enfants, il nous est arrivé de bouder. Nous boudions quand nous estimions, à tort ou à raison, mais de notre propre point de vue, sûrement à raison, que la manière dont les choses se passaient, l’attitude que l’on avait vis-à-vis de nous était injuste, imméritée, abusive, illégitime. Et il serait sans doute erroné de croire que ce pattern infantile de bouderie aurait totalement disparu de notre répertoire à l’état adulte, même s’il se manifeste souvent de façon moins ouverte (parce que l’on a appris entre-temps que « ce n’est pas bien de bouder « ).

Analysons cette réaction de bouderie un peu plus avant.

La bouderie constitue une sorte de grève de la relation, de la communication : » puisque tu ne me donnes pas ce à quoi j’estime avoir droit, je te prive de contacts avec moi, à la limite, tu cesses d’exister pour moi « , tel pourrait en être le message implicite. Je cesse de te regarder, je cesse de te parler et je contracte les muscles de mon visage pour qu’il perde sa mobilité expressive naturelle : plus question, bien sûr, de sourire, je fige mon visage dans une expression de mécontentement, d’insatisfaction ou au minimum, de profondes indifférences. ((Se) renfrogner : » Manifester son mécontentement, sa mauvaise humeur en contractant le visage « dit le Larousse).

La bouderie implique aussi une sorte de grève du plaisir. Si la Maman, consciente de la bouderie de son enfant vient vers lui en lui disant » Voyons Toto, fais risette, tiens mange ce bonbon « Toto lui répondra éventuellement : » Non ! J’en veux pas, na ! Ce que je veux c’est regarder la télé «. On n’a pas eu le plaisir auquel on estimait avoir droit, plus question d’en accepter un autre. Et à la limite si celui que l’on souhaitait finit quand même par être accordé, il peut venir » trop tard » : « Maintenant, je n’en veux plus, na ! » Le refus du plaisir propre à la bouderie peut bien sûr être rapproché de l’anhédonisme du dépressif.

Par ailleurs, puisqu’elle implique l’immobilité, la contracture, le repli sur soi, la bouderie est, en somme, une inhibition généralisée, une grève de la spontanéité, une grève de la vie. « Puisqu’on ne respecte pas (ce que j’estime être) les règles du jeu de la vie, je refuse de continuer à y jouer : je fais le mort, je cesse de vivre « . C’est ce en quoi la métaphore de la bouderie peut être rapprochée de celle de la grève, les deux renvoyant à l’apragmatisme du dépressif.

S’il n’est pas trop difficile de commencer à bouder, c’est en revanche infiniment plus difficile d’arrêter, c’est là un phénomène dont nous avons tous fait l’expérience. Pourquoi ? Probablement parce que, arrêter de bouder pourrait risquer d’équivaloir, à mes propres yeux de boudeur, à me déjuger. Cela pourrait signifier qu’après tout, il n’y avait pas vraiment de raisons pour bouder, cela reviendrait donc à me désavouer. En outre, le comportement moteur qui est le mien, lorsque je boude ne peut pas ne pas rétroagir sur mon vécu : que l’on fasse l’expérience de faire semblant de bouder pendant dix minutes ou un quart d’heure, le vécu (fait d’un mélange de tristesse, de colère, d’amertume et de rancœur) qui y correspond fera bien vite son apparition. Ce vécu suscite le comportement de repli, de retrait, d’inhibition, de mutisme et celui-ci renforce ce vécu.

Le comportement de bouderie s’auto-renforce aussi d’une autre façon : car tandis que, installé à l’écart, en retrait, je boude, les autres continuent à échanger, éventuellement à s’amuser, à vivre. Je me retrouve donc de plus en plus à l’écart, ce qui me rend de plus en plus triste, de plus en plus frustré et donc de plus en plus en colère. Cela me donne donc encore moins envie d’aller vers les autres, à qui j’en veux toujours davantage, et ainsi, ma bouderie ne cesse de s’intensifier et de prendre consistance.

Arrêter de bouder, cela risquerait aussi, aux yeux du boudeur, de banaliser les événements ayant motivé la bouderie. Cela pourrait revenir à dire qu’après tout, ce n’était pas si grave, pas si important, que l’offense subie était bénigne, voire même qu’il n’y avait pas offense du tout. Cela pourrait donc revenir à acquitter, à absoudre celui ou ceux que l’on tient pour responsables de cette offense : et cela il n’en est pas question ( » Na ! « )

Relevons aussi que dans la bouderie, le temps se fige. Celui qui boude reste collé à l’événement déclencheur, il le ressasse, il le rumine. Le présent cesse de fluer, le futur n’existe plus, seul le passé a le droit d’exister. Et dans la mesure où il s’agit de rester collé au passé, le boudeur se coupe de sa sensorialité. Il s’anesthésie, il se coupe de son corps, tant au point de vue moteur qu’au point de vue sensible (les deux vont d’ailleurs de pair) il reste dans sa tête, dans une sorte d’autohypnose négative. La bouderie est une grève du corps.

La bouderie évoque donc la grève, que ce soit celle des ouvriers qui estiment ne pas être traités suffisamment correctement par leur patron, ou que ce soit la grève de la faim du prisonnier d’opinion. Au point que la grève comme phénomène social trouve probablement une de ses racines psychologiques dans la bouderie de l’enfant (ce qui, faut-il le dire, ne la disqualifie nullement, à nos yeux, comme mode d’expression et de lutte).

Le mémorial de la souffrance

La dépression peut parfois commencer sans événement déclencheur marquant (si ce n’est éventuellement la » petite goutte qui fait déborder le vase « ), simplement parce que la façon dont on se traite (et/ou dont on se laisse traiter) est ou semble insupportable. Mais il arrive aussi qu’elle survienne après une rupture sentimentale, un licenciement, une maladie organique invalidante, un cambriolage, un accident… C’est le genre d’événement qui peut bien sûr expliquer que l’on se sente triste, déçu et/ou en colère pendant un certain temps. Mais si cette réaction persiste et se fige sur un mode dépressif, il se peut que cela révèle une réaction qui entrave le rétablissement d’un état psychologique plus serein. C’est une réaction très fréquente surtout dans une culture qui comme la nôtre est marquée par deux mille ans de modèle chrétien valorisant la souffrance. On pourrait la décrire comme suit : » Je suis triste et en colère parce qu’il m’a quitté, lui que j’aimais tant, lui pour qui j’ai tant fait, lui à qui j’avais tout sacrifié. Comment a-t-il pu me faire cela ? Quel salaud ! C’est trop injuste ! Voyez dans quel état je suis, à cause de lui ! Plus jamais je ne pourrai être heureuse ! Plus jamais je ne pourrai faire confiance et aimer à nouveau ! Voyez les blessures qu’il m’a faites ! Elles sont le témoignage vivant de la douleur qu’il m’a injustement infligée. Aller mieux ? Retrouver le sourire ? Pas question ! Ce qu’il m’a fait est trop grave, trop impardonnable ! Au point que personne ne peut m’aider ! Aller mieux reviendrait à banaliser le mal qu’il m’a fait. Cela reviendrait à dire qu’après tout ça n’était pas si grave ! Or c’est grave ! Cela reviendrait à l’acquitter, à l’absoudre ! Cela, il n’en est pas question ! Ma colère s’y oppose ! Ma dignité s’y oppose ! Il s’est moqué de moi sans vergogne et toute ma souffrance est là pour attester de la gravité de cette offense, pas question d’aller mieux ! » .

On voit en quoi cette variante comporte également des ressemblances avec la grève (la grève du plaisir, la grève du bien-être, en particulier), mais avec une nuance importante : le sujet tente ici de restaurer son image de soi, son moi social, son ego, en jouissant des charmes – ô combien délétères – du statut de victime dont l’image du christ sur la croix nous offre depuis près de deux mille ans le modèle. On peut penser que dans une culture qui valoriserait infiniment moins le statut de victime que dans la nôtre, ce genre de charmes délétères serait absent. »[6]

Voici, ici, une découverte inédite, celle du triangle pronominal des 3 « S’A » qui sera suivie d’un nouveau schéma, celui du circuit créatif appelé le circuit pronominal des 4 « S’A » :

Le triangle pronominal des 3 « S’A » ou comment exister en tant que sujet…libre et autonome

Un schéma nouveau de santé mentale :

Au préalable, il me semble utile de définir brièvement ce que l’on entend par « santé mentale ». L’OMS (Organisation mondiale de la santé définit la santé comme « Un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. » Elle définit aussi la santé mentale de cette manière : « On définit la santé mentale comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d’être en mesure d’apporter une contribution à la communauté. » Par ailleurs, il existe de nombreuses définitions scientifiques de la santé mentale, toutes répondant à des critères scientifiques d’observabilité, de mesurabilité et de quantifiabilité. La santé mentale serait une condition permettant un développement optimum de l’individu au point de vue physique, intellectuel et affectif dans la mesure compatible avec la santé mentale des autres. La santé mentale serait donc plus que l’absence de maladie mentale ou de troubles mentaux: elle constituerait une forme de bien-être complet. La question serait alors de savoir ce qu’est “le bien-être” (bien naître)! La santé mentale et la maladie mentale ne représenteraient pas les extrêmes d’un même continuum, mais constitueraient plutôt des concepts distincts, bien que corrélés. Pour une analyse plus approfondie, j’invite le lecteur à consulter l’article d’Alain Ehrenberg[7]: “Remarques pour éclaircir le concept de santé mentale”[8]

Ma pratique psychothérapeutique m’amène très souvent à m’interroger, à me centrer davantage sur certains fonctionnements psychiques, sur certaines définitions et concepts qui pourraient peut-être éclairer, préciser, à certains moments, la clinique du champ psychodynamique. Comment aider une personne qui souffre d’un mal être à élaborer davantage sa pensée, à se penser (panser)? Comment accompagner quelqu’un si ce n’est qu’en lui permettant de s’accompagner et comment aider quelqu’un à sortir de la souffrance psychique si ce n’est qu’en lui permettant de s’appartenir et de savoir être, d’en savoir davantage sur lui-même, de s’avoir?

La découverte du triangle pronominal est le fruit d’une réflexion clinique dans le champ des interventions psychothérapeutiques et d’un rêve que j’ai eu où ces trois éléments conceptuels (s’accompagner, s’appartenir, et s’avoir) étaient reliés entre eux, sous la forme d’un triangle, d’un schéma que j’ai appelé ensuite : « le triangle pro-nominal des 3 s’a » dont vous trouverez, pour des raisons de clarté rédactionnelle, le schéma, à la fin de ce chapitre. Voici les trois axes de ce triangle :Les trois axes du triangle pronominal : (s’) accompagner, (s’) appartenir, s (’) avoir.

Accompagner et s’accompagner

Accompagner

« Accompagner », n’est ni remorquer, ni pousser, mais avancer aux côtés de la personne au rythme de celle-ci et s’arrêter avec elle quand l’objectif est atteint ou quand elle le décide. « Accompagner » c’est offrir les possibilités de mobiliser toutes les ressources de la personne. L’accompagnement s’enracine toujours dans une demande formulée par la personne elle-même ou proposée par un tiers de référence, de confiance. Dans le dictionnaire « le Petit Robert », accompagner signifie : « se joindre à quelqu’un pour aller où il va, en même temps que lui » ; « conduire, escorter, guider ».

S’accompagner

S’accompagner c’est être son meilleur compagnon.

Ce verbe pronominal signifie « être suivi de », « avoir pour conséquence immédiate ». Son synonyme est « être » !

S’accompagner c’est prendre soin de soi. C’est aller à l’encontre du déterminisme de n’avoir pas été accompagné dès le départ (cf. plus loin la notion d’« être accompagné »). C’est aller à la rencontre de son meilleur, compagnon, associé c.-à-d. soi-même et laisser place au présent, au renouveau, au nouveau « vous », au nouveau « soi », à du positif, du constructif en utilisant les ressources du passé et en les rendant conscientes. C’est aussi faire ce voyage intérieur à l’intérieur de notre propre monde qui va nous permettre de profiter de ce moment pour apprendre, comprendre et développer quelque chose d’extraordinaire en soi, nos capacités à se permettre d’être comme on est, qui nous devenons. Françoise Dolto parlait d’un « allant-devenant » quand elle évoquait la thérapie. La psychothérapie est une co-création. La personne consultante est en demande d’une aide par un(e) psychothérapeute pour retrouver à son tour ses propres potentialités perdues à un moment donné. Étant aidée à retrouver son propre potentiel d’autoguérison, la personne en souffrance pourra devenir son propre thérapeute. La thérapie est une passerelle vers un réel changement. Dans cette rencontre avec soi-même, dans ce rendez-vous avec son meilleur ami l’on peut prendre le temps d’apprécier une autre façon d’être soi-même, peut être plus proche de soi-même, dans une relation plus douce à soi-même et dans un « endroit » où l’on peut, à son propre rythme, se détendre, s’entendre et ressourcer. L’hypnothérapie Ericksonienne, ici, va être très utile. La pratique de la Nouvelle Hypnose, créée par Milton H. Erickson[9], permet d’obtenir un mode de fonctionnement psychique particulier caractérisé par le lâcher-prise (la transe hypnotique). L’état de bien-être est un état hypnotique. Parler ne suffit pas toujours ! L’inconscient va être utilisé pour donner de l’inspiration à sa créativité et à ses prises de décision. L’hypnose permet d’effectuer un travail de réaménagement psychique, l’utilisation de nos ressources. La transe hypnotique a par elle-même un effet thérapeutique. L’hypnose éricksonienne puise parmi plusieurs techniques de communication afin de provoquer un dialogue entre celui-ci et le conscient : métaphores, recadrage, activation de rêves, suggestions indirectes ou composées, altération sensorielle, etc. Erickson disait : « L’hypnose, c’est une relation pleine de vie qui a lieu dans une personne et qui est suscitée par la chaleur d’une autre personne. » (Erickson).

Je souhaite ajouter ici la notion d’« être accompagné ».

« Il est important de comprendre que « je suis » (I am) n’a pas de sens si on ne dit pas d’abord je suis accompagné d’un autre être humain qui n’est pas encore différencié de moi. C’est pourquoi il est plus exact de parler d’« être » (being) que d’utiliser les mots « je suis » (I am) qui appartiennent à la phrase suivante. On ne répétera jamais assez qu’être est le début de tout et que, sans cela, « faire » (doing) et « subir » (being done to) ne veulent rien dire. Il est possible d’inciter par la séduction un bébé à se nourrir et à jouir de ses fonctions corporelles, mais le bébé n’a pas le sentiment d’en faire l’expérience si cette expérience ne repose pas sur la quantité suffisante d’« être tout simplement » (simple being) pour mettre en place le self qui deviendra une personne. »[10]

Appartenir et s’appartenir

Appartenir

Appartenir vient du latin appertinere, composé de ad-et de pertinerer et signifie « être la propriété de, faire partie de, être de la responsabilité de, faire partie de, être à la disposition de quelqu’un, dépendre de lui, se prêter à une quelconque activité de sa part, se donner à quelqu’un d’autre par amour, être le propre de quelqu’un, lui revenir, relever de lui. » Appartenir peut se décliner de manière négative dans le sens d’une dépendance totale et peut se décliner de manière positive dans le sens de la filiation, du lien, de l’interdépendance et de la garantie d’avoir une place.

S’appartenir

S’appartenir signifie « dépendre de soi-même ». Son synonyme : « être maître de soi ». Ne plus s’appartenir c’est ne plus être libre de ses actions, être dans un état de grande dépendance.

« S’appartenir, pour moi, c’est égal à être nomade, personne n’a de pouvoir sur toi. C’est toi qui as le pouvoir de toi-même. C’est ça moi dans ma langue. ». (Joséphine Bacon)[11]

La clinique montre la nécessité d’une emprise maternelle suffisante pour que l’enfant puisse développer un sentiment d’appartenance, nécessaire à la structuration de son identité. S’appartenir soi-même passe par la nécessaire reprise de l’emprise première dans la pulsion d’investigation… S’appartenir c’est se tenir à part !

Le simple fait de vivre implique une aptitude à l’innovation. Rien n’est plus stable que le changement ! Tout organisme pour s’adapter doit innover, tenter une aventure hors de la norme, engendrer de l’anormalité afin de voir si ça marche, car vivre, c’est prendre un risque. Tout change en permanence. La vie est un mouvement permanent de changement. On ne peut se baigner deux fois dans la même eau ! Un conte taoïste raconte qu’un pont était amoureux d’une rivière. Il le lui dit et ajoute : « j’aimerais que l’an prochain tu sois toujours la même ». Et la rivière lui répondit joliment : « si j’étais toujours la même, je serais devenue un marécage » ! Ce qu’il y a de plus constant c’est le changement. Vivre c’est s’adapter aux conditions de l’environnement. Il faut beaucoup de temps au petit d’homme et beaucoup d’expériences et d’étapes à franchir pour que, dans le meilleur des cas, un rapport d’altérité plus équilibré puisse s’installer. « Fondamentalement, l’enjeu de ce processus au long cours est de pouvoir construire les limites entre ce qui est Moi et ce qui n’est pas Moi, de pouvoir ériger les frontières entre soi et l’autre, entre soi et le monde. Ces frontières permettront l’assomption d’une subjectivité et d’une existence singulière. La subjectivation et la différenciation impliquent nécessairement la séparation. Or toute séparation contient toujours des relents de délaissement, d’abandon et l’ensemble des affects douloureux qui y sont liés. L’autonomisation est donc une conquête, une lutte à mener contre ces premiers autres dont nous avons été dépendants, mais aussi contre le Soi lui-même qui cherche toujours en même temps à s’épargner ces ressentis pénibles de séparation. Ce processus au long cours s’effectue par étapes successives. En bout de course, l’enfant et par la suite, tout au long de son existence d’adulte, doit pouvoir renoncer à l’espoir de recevoir pleinement de l’autre ce qu’il attend. Il s’agit pour lui de s’approprier pas à pas l’autonomie, dit-on, d’acquérir de l’indépendance. Cela suppose un deuil, douloureux, celui de ne plus attendre de l’autre qu’il comble ses désirs et ses besoins, mais de prendre la responsabilité personnelle de les assumer soi-même. L’avantage obtenu est un gain indéniable de liberté, mais aussi le fait de n’être plus parlé par un autre, d’assumer à son tour sa propre parole. »[12]« La vie, dit quelque part quelqu’un qui n’est pas analyste, Etienne Gilson, l’existence est un pouvoir ininterrompu d’actives séparations »[13].

S’appartenir c’est aussi devenir disponible et non plus être à disposition. On peut lutter contre un certain déterminisme, tels sont les propos de Boris Cyrulnik. En fait de déterminisme, je voudrais reprendre les quelques propos d’une patiente se condamnant par avance. Il s’agit d’une femme âgée d’une trentaine d’années qui demande un suivi thérapeutique suite à un « épisode dépressif majeur » (sic) vécu l’année passée. En quelques lignes très résumées, il s’agit d’une personne qui a été très tôt parentifiée. En effet, ses parents étant très fragiles psychologiquement elle a joué le rôle d’un enfant « pansement ». Ses symptômes principaux révèlent beaucoup d’anxiété, de culpabilité ainsi qu’une tendance dépressive importante. Ses propos sont très pessimistes et ont été dits par des spécialistes et entendus par elle selon son propre filtre : « je sais que je devrai prendre des antidépresseurs toute ma vie ; moins je fais, moins je ferai ; il y a tout ce lourd passé qui a conditionné ma vie à jamais ; tout le monde me voit malade », etc. Elle me dit aussi qu’elle a déjà été affublée de plusieurs diagnostics différents par plusieurs psychiatres à un certain moment. Il semble donc qu’elle n’arrive plus à se défaire de certaines étiquettes la coinçant, la figeant dans un statut de « malade » constituant une victimisation secondaire l’empêchant de guérir. En outre devenue très dépendante du regard de l’autre (la plupart du temps négatif) elle me dit avoir toujours besoin d’un spécialiste. On peut dire ici que la solution crée le problème. Le travail va consister à la dégager de cette toile d’araignée piégeante par un travail sur elle-même basée sur l’estime de soi (elle peut devenir son propre « spécialiste », c’est-à-dire son propre thérapeute), sur le comment, sur la pensée positive, à la rassurer sur elle-même c’est-à-dire sur ses propres capacités constructives, à la déculpabiliser, lui permettre de retrouver ses propres potentialités internes, à « s’appartenir », à « s’avoir » et développer un vrai self. En fait on peut se soigner, décider de changer, travailler à s’apprendre par la parole, l’interaction, une personne ressource appelée « tuteur », un thérapeute…si la parole rend malade, on peut guérir par la parole. Les mots qui sont des murs peuvent devenir des fenêtres. « L’essentiel n’est pas ce qu’on a fait de l’homme, mais ce qu’il fait de ce qu’on a fait de lui ».[14]

Savoir et s’avoir

Savoir

Le savoir est défini habituellement comme un ensemble de connaissances ou d’aptitudes reproductibles, acquises par l’étude ou l’expérience. Le savoir désigne une construction mentale individuelle qui peut englober plusieurs domaines de connaissance. Pour Littré (1877), ce terme ne s’employait qu’au singulier et était défini comme « Connaissance acquise par l’étude, par l’expérience ». En français, les termes de connaissances et savoirs sont employés alors que, par exemple, l’anglais utilise knowledge dans tous les cas. Ce décalage a une origine ancienne puisque le mot provient du latin sapere, verbe qui employé intransitivement indiquait une entité qui possédait une saveur. Il n’y avait donc alors pas de référence au moindre processus cognitif. Ce n’est qu’au Moyen Âge qu’émergea le sens actuel après avoir transité par une forme figurée désignant une personne en quelque sorte « informée ». À partir de cette époque, le fait de savoir fut considéré comme une attestation ou garantie de sagesse, association qu’on retrouve de nos jours sous la forme de la confusion traditionnelle entre le savoir et l’intelligence ; des oppositions telles que « tête bien pleine » et « tête bien faite » rappelant que les choses ne sont pas si simples. Sachons aussi que nos savoirs sont incomplets. Ils sont expérientiels c’est-à-dire dans une interface, dans l’échange de savoirs, dans une réflexion partagée, une co-réflexion. Dans son livre « Le meilleur anti-douleur c’est votre cerveau », le Professeur John Sarno, au paragraphe « Savoir pour aller mieux », nous dit que « la connaissance est toujours essentielle à la guérison car, en rendant les personnes conscientes de ce qui se passe, tant du point de vue physique que psychologique, nous faisons échouer la stratégie du cerveau. En transférant l’attention sur la psyché, souffrir devient inutile, car la personne découvre alors ce que cachait ce symptôme. Il arrive, mais c’est rare, qu’elle soit submergée par une émotion, comme de la rage ou une profonde tristesse, avant la disparition de la douleur, ce qui demande toujours l’aide d’un psychothérapeute compétent. »[15]

Le savoir est un acte d’humilité. Il est aussi un savoir qui soigne. Colette Soler[16], dans son livre « Les affects lacaniens », nous en parle : « Il (en se référant à Lacan) a exploré plusieurs voies et d’abord celle d’un savoir qui soigne. On est là sur le terrain des effets et de la portée du savoir élaboré. On oppose généralement un peu hâtivement l’épistémique et le thérapeutique, mais il y a de l’épistémique qui soigne et même du thérapeutique qui enseigne. Qu’il s’agisse du savoir acquis de mon être d’objet rebut dans la béance du savoir ou du savoir de la carence du rapport, dans les deux cas l’impossible démontré fait la solution de l’impuissance imaginaire. C’est que l’aperçu de l’incurable est propre à résoudre les affres des espoirs de transfert. Passer de l’attente en échec à l’impossible est une solution. Le bien dire, qui n’est ni le bien ne dit ni le beau dit, satis-fait quand il permet de conclure à l’impossible. Cette conclusion ne comble certes pas les attentes ; au contraire, elle les déçoit radicalement, mais, de ce fait même, elle guérit des affects d’impuissance : découragement, sentiment d’échec, voire …coupabilité[17] et même horreur. »[18]

S’avoir

S’avoir c’est voir « ça » c’est-à-dire composer avec l’Autre, l’inconscient, ce par quoi nous sommes constitués, le lieu psychique de « l’autre scène ». C’est aussi la question du rapport au savoir, au sujet supposé ne pas savoir, au sujet supposé « ne pas s’avoir » comme le dit Bernard Robinson.[19]Mais être sans l’autre c’est avoir l’autre avec soi. « S’avoir, c’est la nécessité de l’autre. L’image du miroir ne suffit pas. Nous avons besoin du regard de l’autre et de sa voix qui nous nomme. De sa voix qui nous nomme, pas n’importe quand, pas n’importe comment ; au moment où je le regarde parce que je me cherche ; d’une façon rassurante parce que je me sens incapable de me survivre à moi-même pour donner un sens à ma vie »[20]. La question de « s’avoir », nous l’avons débattue entre psychodramatistes et l’avons inscrite dans la charte des psychodramatistes : « Nous proposons l’écriture suivante : « sujet supposé s’avoir ». Cela revient à dire que, techniquement, le thérapeute renonce à toute suggestion autre que celle que lui prescrit son rôle de psychodramatiste en groupe, et qui consiste à permettre à quelqu’un de jouer sur la scène quelque chose de sa vie. Il faut donc distinguer son savoir et son pouvoir techniques, que le groupe et lui instituent et investissent par convention nécessaire, de son savoir et de son pouvoir éthiques, dont il est seul à devoir constamment se destituer au bénéfice d’une avancée subjective pour les participants. Ce n’est que dans l’intervision clinique et l’élaboration théorique qu’il peut espérer soulager cette solitude et cette responsabilité, en les partageant. »[21]Une des premières indications du psychodrame est de permettre un processus d’introjection manquant. Le psychodrame en groupe permet ce « savoir » c’est-à-dire « être ». Nous allons détailler cela dans ce qui va suivre.

S’avoir grâce au groupe

« Le psychodrame est indiqué pour les personnes qui ont un défaut d’introjection (défaut d’affirmation) ou en débordement (dont le moi est débordé, incapable de contenance). Ceci est le cas, par excellence, de l’enfant qui est incapable de dire ; « je suis responsable », qui n’a pas la responsabilité de ce qu’il est (cf. Tanguy !). En termes Szondien il y a absence de la fonction K+ (je suis) et présence de P- (projection qui évite l’introjection). Je rappelle ici les significations des différents symboles :

K+ : vecteur du Moi qui représente l’introjection soit le repli sur soi, l’introversion, l’autisme, le « je suis ».

K- : représente l’adaptation, le renoncement, le « je suis pas ».

P+ : représente l’inflation, le « je suis tout ».

P- : représente la projection, être un et semblable à l’autre.

L’introjection est:

- Une protection

- Une institution du Moi

- Un espace psychique intime

- Permet d’être quelqu’un

- Permet la frontière entre l’extérieur et l’intérieur. »[22]

« Un sujet souffrant d’un défaut ou d’une inefficacité du processus d’introjection est comme excessivement « ouvert » sur la réalité externe. Ce défaut de fermeture de l’appareil psychique, qu’il ne faut pas confondre avec une inconsistance du moi (comme le montrerait l’exemple du paranoïaque), est cause de l’incapacité où se trouve le sujet de constituer et de conserver à l’intérieur de lui des objets internes plus classiques, de constituer un monde fantasmatique. Ce monde fantasmatique, tant conscient que préconscient, fonctionne chez le névrosé comme un pare-excitation vis-à-vis des agressions en provenance du monde extérieur. Toute une série de manifestations cliniques apparaissent dans cette perspective comme traduisant cette extrême dépendance du sujet vis-à-vis des objets externes et des évènements de la réalité. C’est ainsi que l’on pourra évoquer:

- L’extrême influençabilité du psychopathe aux rencontres, elle-même responsable de son instabilité ;

- Les difficultés inhérentes au travail de deuil chez le mélancolique, faisant courir un risque de décompensation, à chaque perte d’objet ;

- La sensibilité particulière des patients somatisant aux à-coups de leur vie affective et/ou professionnelle ;

- La décompensation délirante survenant, chez le psychotique, à la suite d’un incident de la vie relationnelle venant réveiller une problématique infantile élective insuffisamment symbolisée ;

- La dépendance du toxicomane à son produit ;

- La soumission du sujet opératoire aux conformismes sociaux, et son intolérance aux situations qui les remettent en question ;

- La souffrance de tonalité persécutive de l’insomniaque que la défaillance onirique empêche de se soustraire aux moindres stimuli sensoriels de la réalité externe, vécus comme traumatiques. »[23]

La notion d’« introjection » est synonyme de celle de « symbolisation ». L’introjection comme processus constitutif de l’inconscient a un caractère fondateur dans la constitution du monde intérieur. « Le caractère inhérent est le renversement du mode passif au mode actif : introjecter c’est proprement renverser les places de l’objet et du sujet. Procédé dont la technique psychodramatique fait un usage fréquent tout à fait concret, puisque, chaque fois qu’il le juge utile et intéressant, le meneur de jeu propose à son patient de jouer le rôle de l’autre, c’est-à-dire de reprendre en première personne ce qu’il a d’abord expérimenté dans le jeu comme une situation de passivité : « Ptolémisme » ici parfaitement légitime, puisqu’il encourage en toute connaissance de cause (exactement comme dans le jeu de la bobine) le mouvement du sujet lui-même dans son effort interminable pour s’approprier son destin. »[24]

Le Moi introjecté est un Moi constitué. Mettre du jeu dans le groupe permet de sortir de la pensée clivée et de la sidération. Les participants vont être aidé en étant stimulé à décoller du besoin de faire, de l’agir et en s’interrogeant sur ce qui les déborde. À ce niveau plusieurs techniques sont utilisées dont celle, notamment, du renversement de rôle qui va permettre de décoller du vécu émotionnel. Cette technique sera surtout utilisée lorsque qu’il y a trop de projection, quand l’autre n’est plus vu comme un partenaire, quand il n’y a pas suffisamment de conscience. Le jeu de rôle va redonner du poids à la parole. Le psychodrame permet une reprise en main de soi ainsi qu’une réinsertion dans le socius. Il va permettre de passer du singulier au collectif, grâce à la Projection (P-). Sur le plan technique, deux questions essentielles sont posées : « qui veut jouer » (qui veut prendre sa place ?) et « comment tu termines ce jeu ? » (Comment prendre sa part personnelle ?). En stimulant la participation rythmique à la matrice communicationnelle d’ensemble, qu’ensemble les participants sont en train de constituer, il permet à chacun une renarcissisation énergétique. »[25]

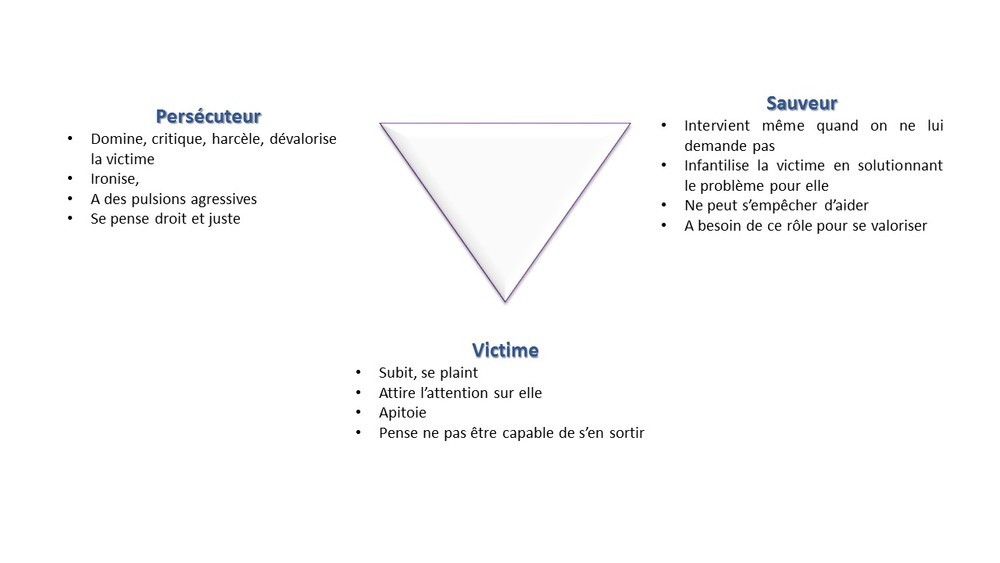

Conclusion de ces concepts en interface

Ces différents concepts semblent poser la question suivante : « qui suis-je, ici et maintenant, dans mon corps et avec mes limites ? ». Appartenance et individualité (appartenir et s’appartenir) semblent correspondre à être seul et en groupe, être seul en groupe, être seul à seul et relié aux autres en étant soi. Être avec l’autre c’est être sans l’autre. On ne peut pas apprendre à être seul tout seul !Nous pourrions également faire référence à d’autres thématiques toutes en interface avec ces concepts tels que la liberté, l’autonomie ( du grec autos : soi-même et nomos : loi, règle.), la responsabilité, la représentation de soi (revisiter le sens de son existence), la lucidité, la reconnaissance (être reconnu et se faire reconnaître), la rencontre (avec soi et avec l’autre), la résilience (« rebondir »), la prise de risque (« on apprend à marcher en marchand »), le principe de précaution (la sécurité), etc.

Le triangle pronominal des 3 « S’A »

Dans le schéma nous trouvons deux mots clé : « triangle » et « pronominal » (pro-nominal).

Considérons d’abord la définition du « triangle » :

Ce mot vient du latin tres, trois et angulus, angle. Les grecs utilisaient le mot trigone (trois angles) ou le mot tripleure (trois côtés). Un triangle est un polygone (figure plane fermée limitée par plusieurs segments de droites) qui possède 3 côtés, 3 sommets et 3 angles. En voici l’étymologie plus précise : Provenç. Triangle ; espagn. Et ital. triangulo ; du latin triangulus, de tri…, et angulus, angle.

Qu’en est-il du chiffre « 3 » et des chiffres 1 et 2 qui le précèdent ? :

Le 1 : viens de « unus ». Unité, union et oignon viennent de ce même mot. Dans la symbolique des chiffres, dans la tradition hébraïque, 1 représente le Tout, et symboliserait Dieu.

Le 2 : viens de « duo ». Dans cette même symbolique des chiffres avec 2 apparaît l’Autre, une unité distincte qui suggère la scission par rapport à 1 et induit une opposition. D’un point de vue symbolique, il s’agit de l’Homme. Dans la tradition hellénique, le 2 représente l’esprit d’analyse, incontournable pour accéder à la connaissance.

Le 3 : viens de « tres » (trio, triple, tricolore, trident, trimestre, trancher (couper en trois) ont la même racine). Le chiffre 3 fait esprit de synthèse qui permet de résoudre les conflits entre 1 et 2. En tant que nombre naturel, 3 est le premier des nombres premiers (divisible par 1 et par lui-même), le premier des nombres impairs et le premier des nombres triangulaires. C’est pourquoi Pythagore (philosophe et mathématicien grec, VIe siècle avant J-C.) identifiait en 3 un nombre parfait, moyen et proportionnel, qui présidait à la musique, la géométrie, l’astronomie. À partir de là, il érigea un système selon lequel « les nombres seuls permettent de saisir la nature véritable de l’univers ». Le 3 revêt un caractère universel. Citons parmi les triades les plus connues le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour les chrétiens, Vishnu, Shiva et Brahma pour les hindous, Buddha, Dharma et Sangha pour les bouddhistes. Citons toute la symbolique du chiffre 3 que l’on retrouve dans : « les trois temps de la pulsion »; les trois fonctions symboliques du père (réel, symbolique, imaginaire) chez Lacan ; les trois registres de la peau chez Aquien Michèle[26]; le jeu des trois figures de Serge Tisseron ; les trois temps d’une séance de psychodrame ; les trois instances de la personnalité de Freud (2e topique) ; les trois temps de la pulsion, les trois états du Moi en Analyse transactionnelle ; les trois étapes du stade du miroir (Lacan) ; la métaphore des trois poupées[27]; le jeu des trois figures ; la tiercéité : « c’est en effet le tiers, ce trait d’union séparant et reliant, un projet, une cause, une valeur, un principe fédérateur, qui serait capable de les transcender et de les étayer de l’extérieur pour les sauver du duo. On ne peut être deux que si l’on est trois. On ne désire en effet jamais quelque chose ou quelqu’un dans l’absolu, seulement pour ce qu’il est. Tout désir est désir du désir, de même que tout amour est amour de l’amour. Seule cette quête pourrait tenir la libido en érection, stimulant l’en-vie de cheminer ensemble, déliée des fantômes intérieurs, pour devenir, s’accomplir, telle la chenille se muant en papillon. »[28] Le chiffre 3 se rencontre également dans les contes : les 3 vœux qu’exaucent une fée ou un génie, les 3 objets clés, les 3 mousquetaires, boucle d’or et les 3 ours, les trois petits cochons. Et personne n’a oublié le troisième petit cochon qui, avec sa maison en pierre, réussit à échapper au loup ! Passer de « 2 » à « 3 » ? : passer de « 2 » à « 3 » revient à évoquer un espace de médiation. L’espace de médiation est un jeu de miroir : un espace renvoie à l’autre qui renvoie à un troisième…mais cet espace les contient tous et permet de les situer d’un seul tenant dans leurs divergences ou non-convergences. Comment intégrer les ruptures, cassures et traumas ? Ce lieu amène la transformation de l’insupportable en supportable. Qu’une chose impensable trouve des mots, c’est déjà un travail de médiation.

Examinons maintenant le deuxième terme du triangle : « pronominal » :

Ce qui est pronominal c’est ce qui est propre, qui appartient au pronom. La forme pronominale d’un verbe se caractérise par la présence obligatoire d’un pronom personnel conjoint qui est coréférentiel au sujet du verbe. Ceci veut dire que le référent du sujet est le même que celui du pronom. Voici, au travers de la séquence suivante, un exemple d’un verbe employé de façon pronominale : s’enseigner : « La crise de l’enseignement n’est pas une crise de l’enseignement : il n’y a pas de crise de l’enseignement ; il n’y a jamais eu de crise de l’enseignement. Les crises de l’enseignement sont des crises de vie : elles dénoncent, elles représentent des crises de vie, elles annoncent et accusent des crises de la vie générale ; les crises de vie sociale s’aggravent, se ramassent, culminent en crises de l’enseignement qui semblent particulières ou partielles, mais qui en réalité sont totales, parce qu’elles représentent le tout de la vie sociale ; le reste d’une société peut passer, truquer, maquiller : l’enseignement ne passe point. Quand une société ne peut enseigner, ce n’est pas qu’elle manque d’un appareil, c’est que cette société ne peut pas s’enseigner ; c’est qu’elle a honte, c’est qu’elle a peur de s’enseigner elle-même ; une société qui n’enseigne pas est une société qui ne s’aime pas, qui ne s’estime pas ; et tel est apparemment le cas de la société moderne… »[29]

Ce qui est pro-nominal :

Pro-nominal vient du latin pro- (« pour »).Ce préfixe est un emprunt scientifique au grec ancien πρό, pro- identique au latin pour le sens du latin nominalis : relatif au nom. Je fais également, ici, référence à l’usage nominal. Nommer c’est nommer quelque chose, bref, l’objectiver. En nommant on impose des limites, des propriétés, on participe en quelque sorte à la structuration de l’objet ou du phénomène. Il s’agit ici d’une représentation objective. Précisons aussi que « La limite n’est pas, pour les Grecs, la fin de quelque chose, mais ce à partir d’où quelque chose commence ».[30]Nommer permet de s’auto-nommer comme rendre autonome permet aussi de « s’auto-nomiser » ! J’ajouterais aussi que la « pro-nominalité » permet la rencontre avec l’autre.

Voici le schéma du triangle pronominal des 3 « S’A » :

Expérimentant ma méthode du triangle pronominal des trois « S’A » je me suis rendu compte qu’il manquait un élément important aux trois termes « s’accompagner », « s’appartenir » et « s’avoir ». Ceux-ci constituent, à mes yeux, une condition d’efficacité thérapeutique nécessaire, mais reste néanmoins insuffisante. En effet, ce triangle représente le premier temps de mes interventions thérapeutiques, car je me suis aperçu qu’il ne prenait pas assez en compte la question des résistances, du changement, des résistances au changement, de la réaction thérapeutique négative, de la jouissance[31] et de la perlaboration[32] indispensable à la réussite du traitement. Ce quatrième élément, après avoir expérimenté et vérifié le schéma du triangle pronominal, est devenu rapidement une évidence, pour moi, permettant de boucler et d’assurer un travail psychothérapeutique efficace. Je l’ai nommé « s’autoriser ». Ce quatrième élément, je l’ai imaginé, non plus, en rêve cette fois-ci, mais sous la forme d’un circuit que j’ai nommé « circuit des quatre « S’A ». Vous allez donc faire cette autre découverte, inédite également, qui fait suite à celle du triangle pronominal des 3 « S’A » pour compléter un processus méta thérapeutique en cours. Je tiens à préciser ici que ces deux découvertes ont fait l’objet d’un enregistrement et d’une protection par copyright en tant que création conceptuelle nouvelle.

Le circuit pronominal des 4 « S’A » ou le « Circuit Créatif »

S’autoriser

S’autoriser vient du latin auctorizare, de auctor ( « auteur ») ; de l’ancien français actorisier (« donner autorité à quelque chose, certifier, prouver ») et du provençal : authorisar ; de l’espagnol : autorizar; de l’ italien : autorizzare ; de auctor.S’autoriser à penser, s’autoriser à jouer, s’autoriser à désirer, prendre du plaisir, jouir, jouir de tout ce que notre nature humaine nous permet, s’autoriser à s’émerveiller, s’autoriser à changer notre regard sur le monde, s’autoriser à ouvrir notre regard sur le monde, s’ouvrir à tout, à tout ce qui vient à soi, sans censure, ce n’est pas “je dois», «je devrais”, “cela se fait-il?”, « cela n’est-il pas ridicule?”, mais plutôt : “comment je me sens, là, tout de suite, avec cette idée? S’autoriser à être heureux passe aussi par l’accueil d’une souffrance, le lâcher-prise et la reconnaissance d’une difficulté, reconnaissance méritant de la compassion de nous-mêmes pour nous-mêmes. Je crois fermement que nous pouvons être notre meilleur ami en acceptant nos émotions, en les laissant s’exprimer, simplement, sans misérabilisme, mais avec humanité, sans fierté mal placée, sans peur de reconnaître la part de vie et de bonheur à l’instant présent. La douceur en fait également partie. « La douceur envers soi n’est pas seulement un baume mais un tonifiant qui autorise la persévérance et nous aide à sortir la tête de l’eau. »[33]

« Le droit d’être consiste à se donner la permission radicale d’être ce que l’on est, tout simplement d’être celui ou celle que l’on est. Ce droit s’enracine dans la totalité des dimensions de l’existence, dans la structure de l’être lui-même. Parce que nous existons tels que nous sommes, nous avons le droit d’être ce que nous sommes. Le droit d’être est donc l’acte par lequel la personne, l’être humain affirme son propre être. Se donner ce droit sans s’obliger à être le meilleur, le premier, le plus fort, le plus « quelque chose » ! »[34]« Mais avoir le droit d’exister, c’est aussi être capable de me donner la vie que je souhaite et d’apprécier le moment présent. Le droit d’exister tel que je suis implique, en effet, que mon existence m’appartient et, par conséquent, que je suis responsable de ma vie. J’acquiers donc d’une part le droit d’être ce que je suis et j’en accepte la responsabilité d’autre part. Autrement dit, je prends sur moi de m’occuper de mes besoins, mes goûts et mes désirs, tout en portant les conséquences de mes choix. » [35]« Il est vrai que la conscience d’être juste ce que nous sommes et rien d’autre, de ne pas être « nos avoirs », nos conquêtes, mais ce que simplement nous sommes, ordinaire et humain, c’est encore ici se donner le droit d’être, le droit d’être juste ce que nous sommes. Le droit d’être, de juste être, juste être ordinaire, juste être ce que nous sommes sans aucun de nos masques et sans aucune de nos images pour rencontrer et échanger avec les autres, que cela est bon et satisfaisant ! Le droit d’être est une solide présence à soi-même qui fait que l’on se réfère à soi pour diriger sa vie, que l’on contacte sa propre expérience vivante pour se guider dans la vie. Cette acceptation totale et profonde d’être juste ordinaire, juste ce que l’on est et que cela soit bien approprié, bien correct, c’est se donner le droit d’être. S’accepter vraiment dans tout ce que l’on vit et avec tout ce qui émerge de nous est souvent, pour plusieurs d’entre nous, une expérience neuve sans aucun passé. Depuis très tôt dans la vie, nous nous sommes branchés sur la relation avec les autres et sur le besoin d’être accepté par eux tout en négligeant ce qui devait être à la racine, s’accepter soi-même. Se donner soi-même la permission et le droit d’être ce que l’on est en tout et partout est bien en contraste avec le sentiment d’être inappropriée, inadéquate et incorrecte qu’éprouve si fortement une personne trop anxieuse. Se donner le droit d’être adéquat selon ce que nous sommes et non pas selon ce que les autres attendent de nous, non pas non plus selon les dictats de l’image ou de l’idéal que nous portons tous. Nous donner nous-mêmes la permission d’être ce que nous sommes et cesser d’attendre cette permission de l’extérieur de nous, de l’autorité, des différents symboles que nous avons construits. Choisir de se donner soi-même ce droit d’être avec toute la puissance de notre « Je veux ». Voilà ce qu’est le droit d’être ! Nous vivons, mais existons-nous vraiment ? Quand nous n’osons pas dire ce que nous pensons, que nous n’osons pas mettre nos limites, que nous ne prenons pas les décisions qui s’imposent pour notre bien-être, que nous nous réduisons pour convenir à l’image que nous croyons que les autres ont de nous, alors nous n’existons pas vraiment. Se reconnaître le droit d’exister, c’est oser vivre selon nos valeurs, nos besoins, nos goûts, nos désirs, nos aspirations, nos rêves, notre âme ! Ce n’est pas en nous façonnant aux autres que nous deviendrons nous-mêmes ! C’est en écoutant la voix de notre âme que nous accueillerons notre mission de vie. Un jour, il faut nous accorder le droit d’exister pleinement, même si nos parents n’ont pas voulu de nous, même si nous avons de la difficulté à trouver notre place dans la société, même si nous avons l’impression de ne pas vivre pleinement. Nous avons le droit d’exister complètement. Nous avons choisi de venir sur cette terre pour y accomplir notre mission. Nous avons le devoir d’exister pleinement, d’être authentiques, vrais, intègres, d’être nous-mêmes, quoi qu’il advienne. Oui, nous avons tous le droit d’exister. Il ne nous manque que notre permission. Pas celle des autres, la nôtre. Accordons-nous le droit d’exister entièrement, complètement, en tout temps. Soyons bons pour nous, accueillons-nous dans notre intégralité. » [36] Dans ce droit et cette permission d’être il y a le « je veux ». Je citerais ici Sénèque :« Quand tu auras désappris à espérer, je t’apprendrai à vouloir. » L’antonyme de « s’autoriser » est « s’interdire ». Est-il question de s’interdire par culpabilité ou par honte ? Le lecteur trouvera un approfondissement de ces deux notions dans mon livre « Prendre soin de soi et de l’autre en soi »[37] au chapitre cinq.

Voici le schéma du circuit pronominal des 4 « S’A » appelé aussi « Circuit Créatif » :

N’avons-nous pas besoin d’une nouvelle épistémologie à savoir une manière novatrice de réfléchir, d’une passerelle nouvelle ?

Approfondissant cette élaboration conceptuelle du triangle pronominal des 3 « S’A » et du circuit créatif c’est-à-dire des 4 « S’A », je formulerai, dans la conclusion partielle qui va suivre, ce que l’on appelle « l’individuation psychique » ainsi que « la santé mentale » ( cf. p. 8-9).

Conclusion et prolongation du triangle pronominal des 3 “S’A” et du circuit créatif

Je rappelle le triangle pronominal des 3 « S’A » soit les trois angles du triangle représentés par: « s’accompagner, s’appartenir et s’avoir ». Je rappelle le circuit pronominal des 4 « S’A » soit ses quatre composantes représentées par: « s’accompagner, s’appartenir, s’avoir et s’autoriser ». Ce triangle et ce circuit nommés vont définir ce que j’appelle le « circuit créatif » transformé en formule par: « CC ». Ce circuit créatif « CC » serait révélé par la formule suivante: PSS + PSA, c-à-d « Prendre soin de soi et prendre soin de l’(A) autre ». Traduit en termes analytiques ce circuit créatif représenterait le « Processus d’Individuation » ou encore « l’Individuation Psychique » dont j’ai parlé plus avant.

Je résume:

Le circuit créatif avec ses quatre composantes représentées par: « s’accompagner, s’appartenir, s’avoir et s’autoriser » représente la prise en soin de soi et de l’(A) autre. Sa formule est la suivante:

CC = PSS + PSA

Cette formulation ne serait-elle pas, par ailleurs, celle de l’effet anti-dépresseur?

Aux formules définies plus haut il faudrait ajouter, à mon sens, une autre dimension que nous ne pouvons pas ignorer, celle de l’environnement ou du contexte. Cette dimension serait définie par la formule suivante : PSE, soit « Prendre soin de l’environnement ».

Nous en arrivons au point final qui est la définition de la Santé Mentale (SM) qui serait la suivante: la santé mentale serait représentée par le circuit créatif et la prise en compte de l’environnement voire du contexte (prendre soin de l’environnement). La formule devient:

SM = CC + PSE.

Mots-clés :

Triangles dramatique, dépressif, thérapeutique, pronominal des 3 « S’A », la grève, la bouderie, le mémorial de la souffrance, s’accompagner, s’appartenir, s’avoir, devenir sujet libre et autonome circuit créatif, s’autoriser, soi, l’autre, l’environnement, la santé mentale.

[1]Comment se procurer mon livre ?

– Dans toutes les librairies classiques : P. ex. Filiganes, Fnac, Tropisme, Club, Le Rat Conteur (W.St.L.), Librel, … Pour la plupart le livre est sur commande.

– Sur les plates-formes numériques Fnac, Amazon, …

– A mon domicile : il me reste des exemplaires. Il suffit de prendre rendez-vous. Nous pouvons faire l’échange de manière masquée !

– Au centre Crousse (sur rendez-vous également) où je donne mes consultations.

[2]https://www.psychotherapie-psychodrame.be/2016/01/31/le-triangle-de-karpman/

[3]https://triangle-karpman-et-coosman.jimdo.com/le-triangle-de-patricia-coosman

[4]Thierry Melchior, psychologue, philosophe, Service de Santé Mentale de l’Université Libre de Bruxelles et Institut Milton H. Erickson de Belgique.

[5]http://www.thierrymelchior.net/depression.html#7

[6]Ce texte est l’élaboration d’une communication prononcée au Colloque sur l’Hypnose, la Douleur et la Souffrance, organisée par Didier Michaux et le GEAMH à Paris les 6 et 7 octobre 2000.

[7]Sociologue, Alain Ehrenberg dirige le groupement de recherche « Psychotropes, Politique, Société » du CNRS. Il est aussi directeur du centre de recherche « Psychotropes, Santé mentale, Société ». La Fatigue d’être soi est le troisième volet d’une recherche qui, après Le Culte de la performance et L’Individu incertain, s’attache à dessiner les figures de l’individu contemporain.

[8] https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rfas200401-art05.pdf

[9] Milton Hyland Erickson, né le 5 décembre1901 à Aurum (Nevada) et mort le 25 à Phoenix (Arizona), est un psychiatre et psychologue américain qui a joué un rôle important dans le renouvellement de l’hypnose clinique et a consacré de nombreux travaux à l’hypnose thérapeutique. Son approche innovante en psychothérapie repose sur la conviction que le patient possède en lui les ressources pour répondre de manière appropriée aux situations qu’il rencontre : il s’agit par conséquent d’utiliser ses compétences et ses possibilités d’adaptation personnelles. Atteint de poliomyélite à l’âge de dix-sept ans, Erickson a été une figure emblématique du « guérisseur blessé », expérimentant sur lui-même, lors de sa réadaptation, certains phénomènes qu’il met ensuite en application dans l’hypnose thérapeutique. Au cours de sa carrière, Erickson a collaboré notamment avec Margaret Mead, Gregory Bateson, Lawrence Kubie, Aldous Huxley, John Weakland, Jay Haley et Ernest Rossi. Il est considéré comme le père des thérapies brèves. Ses travaux ont inspiré plusieurs approches thérapeutiques, dont l’hypnose ericksonienne, la thérapie brève de Palo Alto et la programmation neuro-linguistique.

[10] Donald W. Winnicott, La mère suffisamment bonne. Ed. Payot 2006, P.66-67.

[11]Joséphine Bacon est une poète innue originaire de Pessamit, née en 1947. Réalisatrice et parolière, elle est considérée comme une auteure phare du Québec. Elle a travaillé comme traductrice-interprète auprès des aînés, ceux et celles qui détiennent le savoir traditionnel et, avec sagesse, elle a appris à écouter leur parole. Joséphine Bacon dit souvent d’elle-même qu’elle n’est pas poète, mais que dans son cœur nomade et généreux, elle parle un langage rempli de poésie où résonne l’écho des anciens qui ont jalonné sa vie. Chez Mémoire d’encrier, elle a écrit son premier recueil Bâtons à message/Tshissinuashitakana (2009) en pensant à ces nomades amoureux des grands espaces, et a reçu le Prix des lecteurs du Marché de la poésie de Montréal en 2010 pour son poème « Dessine-moi l’arbre ». Toujours chez Mémoire d’encrier, elle a publié en collaboration avec José Acquelin Nous sommes tous des sauvages (2011) et en 2013 Un thé dans la toundra/Nipishapuinetemushuat (finaliste du Prix du Gouverneur général et finaliste du Grand Prix du livre de Montréal). (2015).

[12]Anne-Françoise Dahin, La victime dans tous ses états, février 2013, Yapaka.be.

[13]J. Lacan, Le Séminaire livre X, L’angoisse, Ed. du Seuil, 2004, p.171.

[14]Citation de Jean-Paul Sartre , L’Être et le Néant ,1943.

[15]Pr. John Sarno Le meilleur anti-douleur c’est votre cerveau, Ed.Thierry Souccar, Mayenne 2019, p. 208.

[16]Philosophe et docteur en psychologie, elle a fait toute sa formation avec Jacques Lacan avant de choisir d’exercer la psychanalyse et de l’enseigner à Paris et dans divers pays du monde. En 1998, elle a été à l’origine du mouvement des Forums du Champ lacanien puis de son Ecole internationale de Psychanalyse dans laquelle elle travaille actuellement.

[17]En français dans le texte !

[18] C. Soler, Les affects lacaniens, PUF, 2016, Paris, P.133.

[19] B. Robinson, Psychodrame et psychanalyse, Paris, De Boeck Université, p.383.

[20] Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1972 ; Éditions de Minuit, 1969, pour la postface de Gilles Deleuze.

[21]Charte des psychodramatistes de l’ABP (Association Belge de Psychodrame) A S B L. Siège : Rue de l’invasion ,77 à 1340 Ottignies. N° d’entreprise :462 082 363.

[22]Jacques Michelet/Conférence/Journée de « Psychodrame et Transversalité » du 11/10/2008 à Namur.

[23]Jean-Marc Dupeu, L’intérêt du psychodrame analytique, PUF, 2005, Paris. P.141-142.

[24]Jean-Marc Dupeu, L’intérêt du psychodrame analytique, PUF, 2005, Paris. P.259.

[25] Ophélia Avron, La pensée scénique, Ed. Eres. Paris, 1996.p.9.

[26]« Si Peau d’Âne m’était conté…. Lecture psychanalytique du conte », Le Journal des psychologues 9/2008 (n° 262), p. 67-71).

[27]Métaphore des trois poupées : une en verre, une en plastique, une en acier. Les trois poupées reçoivent un coup de marteau. L’effet du choc sera différent en fonction de la constitution du sujet et de sa vulnérabilité.

[28] Moussa Nabati, Guérir son enfant intérieur, Ed Fayard, 2008. p.130-131.

[29]Jacques Lévine, Pour une anthropologie des savoirs scolaires, Ed. ESF.2003, p.80.

[30]Silvia Lippi, La décision du désir, Eres, Paris 2013 (Référence à Martin Heidegger). p.50.

[31]Jacques Lacan fait de la jouissance un concept à part entière, distinct du plaisir et du désir. Il opposera plaisir et jouissance : cette dernière se voudrait outrepasser le principe de plaisir. Plaisir et déplaisir sont des sentiments conscients restant attachés au Moi. La jouissance serait une souffrance inconsciente : « là où tu souffres, c’est peut-être là où tu jouis le plus » ! Elle est toujours synonyme de complication. L’impératif de ce savoir inconscient est de s’opposer à la propension au bonheur. La jouissance se soutiendrait d’une injonction amenant à abandonner le désir même, dans une subordination au grand Autre c’est-à-dire l’inconscient, les parents… Lacan définira la jouissance en relation avec la notion de répétition. Selon cette nouvelle conceptualisation, c’est la jouissance qui exige la répétition, ou formulé autrement, c’est à la jouissance qu’aspire la répétition. La pulsion de mort ; c’est elle, nous dit Freud, qui est à l’œuvre dans la répétition. Lacan, relisant Freud, dira que la répétition « est proprement ce qui va contre la vie » et que ce qui la nécessite « s’appelle la jouissance ». On voit apparaître la jouissance comme un autre nom de la pulsion de mort.

[32] Le mot perlaboration est un néologisme créé en 1967 par Jean Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis pour traduire le terme allemand : Durcharbeitung qui signifie élaborer, travailler avec soin. On peut le voir comme la contraction de parélaboration. Il s’agit d’un processus par lequel l’analyse intègre une interprétation et surmonte les résistances qu’elle suscite« (Ancelin 1971). La perlaboration est constante dans la cure mais plus particulièrement à l’œuvre dans certaines phases où le traitement paraît stagner et où une résistance, bien qu’interprétée, persiste (Lapl. -Pont.1967).

[33]Alexandre Jollien, Christophe André, Matthieu Ricard, A nous la Liberté ! L’Iconoclaste et Allary Editions, Paris, 2019, p. 45.

[34]http://lasolutionestenvous.com/le-droit-dexister

[35] http://www.redpsy.com/infopsy/liberte.html

[36] http://lasolutionestenvous.com/le-droit-dexister

[37]Jacques Michelet, Prendre soin de soi et de l’autre en soi, Ed. L’Harmattan, Paris, Septembre 2020.

[/show_more]