Qu’est-ce que l’amour ?

Aimer et être aimé représente sans doute une quête universelle propre à la nature humaine. Naturellement, le sentiment amoureux connaît plusieurs déclinaisons. L’amour serait une des voies de la réalisation de l’être. C’est la dimension symbolique de la parole qui permet en effet que l’amour s’adresse à l’être. Aimer passe par un dire. « L’amour désigne un sentiment d’attachement d’un être pour un autre, souvent profond, voire violent, mais qui peut aussi être marqué d’ambivalence et, surtout, qui n’exclut pas le narcissisme »[1]. « La question de S. Beckett “ comment vivre séparé-ensemble ? ” est une question posée à l’amour, si tant est que l’amour, dans sa structure narcissique même, serait ce qui permet de supporter le “ deux” de la différence sexuelle, de suppléer à la béance du “deux ”. Lacan dira de l’amour entre deux humains qu’il les met hors d’eux, hors deux. Ainsi serons-nous amenés à penser l’amour comme processus paradoxal où se vérifie qu’il y a en jeu, dans tout rapport, l’impossible d’un deux. Deuxième remarque : l’amour est de l’ordre de l’événement. Il se réfère à “ ces choses qui arrivent… ” quand un homme rencontre une femme, un homme, un homme, une femme, une femme : l’amour est voué au hasard de la rencontre. “ Comment un homme aime une femme ? ” “ Par hasard ”[2], répond Lacan »[3]. Pour Lacan « l’amour n’est pas seulement imaginaire et narcissique, mais comporte une dimension réelle parce qu’il survient comme rencontre contingente sur fond d’impossible. Dans la dimension imaginaire de l’amour il y a l’idéal de fusion, faire un avec deux. Faire un avec deux « c’est ce que développe Freud dans son texte « Pour introduire le narcissisme » : « On se cherche soi-même comme objet d’amour, on aime à travers l’autre ce que l’on est soi-même, ce qu’on a été, ce qu’on voudrait être, la personne qui a été une partie propre de soi (son enfant comme prolongation de soi-même). » C’est l’amour du même. »[4] La dimension symbolique de l’amour, elle, consiste avant tout dans sa part de détermination inconsciente. L’amour serait la rencontre entre deux savoirs inconscients. Lacan finit par se demander, et par nous demander : « est-ce que l’amour c’est ça : d’avoir fait un bout du chemin ensemble » ? Ferenczi, un des disciples de Freud, a appuyé toute son œuvre sur le sentiment amoureux après s’être séparé de son maître pour mettre en avant le primat de la mère sur le père. Carl Gustav Jung a terminé son autobiographie par une longue réflexion de plusieurs pages sur « le mystère de l’amour ».

Françoise Dolto employait l’expression « cœur à cœur » pour caractériser le tissage entre sensations du corps et sentiments, aussi bien dans la rencontre de deux adultes que dans la relation mère-enfant.

[show_more more= »your text » less= »your text » color= »#0066CC » list= »» »]

Le désir et le manque

stockphoto-475709171-612×612 2

On désire seulement si on est manquant, et ce qu’on désire dans l’autre, c’est son manque, c’est-à-dire son désir. Par contre, la passion amoureuse est la négation du manque. La fusion empêche la vraie rencontre. L’amour est désaccord, séparation, car le désir y est forcément impliqué. Le désir se constitue à partir de la séparation et non de la perte. La séparation rouvre seulement une blessure et cause le désir. La perte, inéluctable, est bien là avant la séparation (« séparer » vient du latin separare, qui veut dire « se parer », « s’habiller », « se défendre », et surtout, « engendrer ».) L’amour se réalise de façon symbolique par la parole. L’amour n’est pas une pulsion partielle. L’autre doit advenir. Lacan illustre le rapport intime que l’amour peut entretenir avec la pulsion de mort par le coup de foudre, le coup de foudre, « l’attachement mortel », dit-il. Pour Freud, comme pour Lacan, l’être aimé reste toujours un sujet, alors que celui qui est désiré passe au statut d’objet. L’étymologie des mots nous apprend que le mot « désir » est lié à l’absence d’une étoile (un astre) dans le ciel et qui serait donc issu d’un manque. L’objet du désir – désir lié à la pulsion – devient un objet quelconque : il peut être changé et rejeté. Le manque est cet « objet perdu ». L’objet perdu n’a jamais existé. Il est perdu depuis toujours. L’objet perdu n’est qu’une image, une image idéale, ce que Freud appelle l’idéale Ich, le moi idéal, que le sujet reconstitue dans son fantasme, seul espace de vie pour lui.

L’amour que l’on n’obtient pas !

Aimer, c’est aussi laisser l’autre être seul. Effectivement seul et cependant aimé. Un tel amour n’unifie pas, ne fabrique pas du « un ». Il ne permet pas davantage d’« être à deux ». Qu’advient-il donc à l’aimé ? Il est aimé, mais pas pour autant d’un amour qui porterait atteinte à sa non moins précieuse solitude. Aimé, il pourra s’éprouver non aimé. Non aimé, il pourra s’éprouver aimé. Ce qui se laisse abréger ainsi : il aura obtenu l’amour que l’on n’obtient pas. Donald Winnicott cite ceci dans un article intitulé : « La capacité d’être seul » (1958) où il évoque ce que serait une heureuse solitude en présence de quelqu’un : « Je considère cependant que « je suis seul » est une amplification de « je suis » qui dépend de la conscience qu’a le petit enfant de l’existence ininterrompue d’une mère à laquelle on peut se fier ; la sécurité qu’elle apporte ainsi lui rend possible d’être seul et de jouir d’être seul, pour une durée limitée. De cette façon, j’essaye de justifier ce paradoxe que la capacité d’être seul est basée sur l’expérience d’être seul en présence de quelqu’un et que si cette expérience est insuffisante, la capacité d’être seul ne parvient pas à se développer. »[5] Et plus loin D.W. Winnicott cite encore ceci : « C’est seulement lorsqu’il est seul (c’est-à-dire en présence de quelqu’un) que le petit enfant peut découvrir sa vie personnelle. Le terme pathologique de l’alternative est une existence fausse, construite sur des réactions à des excitations externes. Quand il est seul dans le sens où j’emploie ce mot, et seulement quand il est seul, le petit enfant est capable de faire l’équivalent de ce qui s’appellerait se détendre chez un adulte. Il est alors capable de parvenir à un état de non-intégration, à un état où il n’y a pas d’orientation ; il s’ébat et, pendant un temps, il lui est donné d’exister sans être soit en réaction contre une immixtion extérieure, soit une personne active dont l’intérêt ou le mouvement suit une direction. »[6]

Le « plus d’amour » ou l’excès d’amour

« C’est l’enfant que l’on nourrit avec le plus d’amour qui refuse la nourriture et joue de son refus comme d’un désir. L’approche lacanienne de l’anorexie mentale est ici posée. Avoir été gavé par excès d’amour conduit le sujet à recréer du manque : il « mange du rien » pour renouer avec le désir perdu. »[7]L’anorexie, ce serait d’avoir été gavé par excès d’amour !

L’amour narcissique

« L’amour relève de la structure narcissique. On aime d’abord soi. Mais il faut distinguer les dérives pathologiques de cette structure narcissique. « A purement se mirer et aimer soi dans l’autre devenu support d’une image, il se crée un lien transitif où l’autre devient moi, moi l’autre. » Ainsi en parlait Lacan en 1962 dans son séminaire sur Le Transfert. « Si l’autre n’est pas autre chose que celui qui me renvoie mon image, je suis lui, en effet, rien d’autre puisque je me vois être en lui. Littéralement, je suis cet autre et s’il existe lui aussi se voit à ma place. Comment savoir si ce que je me vois être là-bas n’est pas tout ce dont il s’agit puisqu’en somme l’autre, ce miroir, il nous suffit de le supposer lui – ce miroir dévorant – pour concevoir que lui en voit tout autant et que quand je le regarde, c’est lui en moi qui se regarde et se voit à la place que j’occupe en lui. » Dans cette une confusion entre le moi et l’autre, une bataille pour la maîtrise fait rage car l’autre en qui je crois voir mon image et dont je fais mon double sera d’un même mouvement constitué en une figure d’autorité et de pouvoir à laquelle je me voue mais dans la concurrence duelle, la concurrence mortifère, l’agressivité destructrice si tant est que je me veuille à sa place. Enfer où le couple amoureux ici livré aux seuls mirages narcissiques, à la haine et à ses ravages s’avère voué au tourment. Dans un tel couple l’amour se fixe à l’illusion de la complétude, de l’unité, du tout. Dès lors l’au-delà de la loi de toute grande passion dégénère en une loi réelle exercée par un des deux partenaires sur l’autre. Manoeuvre d’autant plus fascinante et funeste que l’un qui fait la loi sur l’autre peut se parer de la transcendance de l’amour à l’égard de toute loi pour imposer en vérité ce qu’il veut et ce qu’il décide. »[8]

« “ Pour introduire le narcissisme ”, où l’on pouvait lire : “ L’homme n’a que deux objets primitifs : lui-même et la femme qui s’occupe de lui. ” Ce qui ne lui laisse que quatre types de fixation. Les trois premiers sont tournés vers lui-même. On aime : ce qu’on est soi-même ; ce qu’on a été ; ce qu’on voudrait être. Le quatrième type de choix concerne le choix d’objet extérieur : on aime la personne qui a été une partie de son propre moi – c’est l’amour de type narcissique – ; ou on aime la femme qui nourrit et l’homme qui protège – c’est l’amour par étayage (dit aussi anaclitique) mais qui reste en réalité encore une des formes de l’amour narcissique. »[9]

L’amour dans la mythologie grecque

Dans la Grèce antique il y avait quatre mots différents pour dire « amour » et qui dépendaient du contexte :

- Agapè (ἀγάπη / agápê) : l’amour désintéressé, divin, universel, inconditionnel, qui s’adresse à l’être de l’autre. C’est l’amour qui donne sans contrepartie si ce n’est par plaisir de donner ou de se donner. Agapé qui donne est à l’opposé d’Eros qui prend. Agapé n’attend rien pour soi. Il est pur amour universel dans lequel le moi tend à se dissoudre. Par définition même, en Agapé, on peut aimer sans être aimé.

- Éros (ἔρως / érôs) : l’amour naturel, la concupiscence, le plaisir corporel. C’est l’amour qui prend. Si comme l’estiment Aristote et Spinoza, aimer c’est se réjouir, on peut également concevoir qu’il soit théoriquement possible d’aimer érotiquement sans être aimé (jouissance solitaire)

- Storgê (στοργή / storgế) : l’affection familiale, l’amour familial.

- Philia (φιλία / philía) : basé sur l’équivalence, la liberté et l’égalité, la réciprocité, l’amitié, l’amour bienveillant, le plaisir de la compagnie. L’amour philia c’est se réjouir ensemble. Il pourrait s’approcher de la tendresse ( à ce sujet j’invite le lecteur qui souhaite approfondir sa lecture à lire mon article : « La tendresse »).

On peut qualifier de « philia de l’éros » les rapports sexuels dès lors qu’ils sont la satisfaction d’un désir réciproque. Le souci du plaisir de l’autre est aussi important que son plaisir propre. Mais Philia c’est aussi savoir se mobiliser pour l’autre lorsqu’il est dans l’épreuve. C’est donc être attentionné.

L’amour n’est pas le désir.

Désirer une voiture : l’avoir c’est en avoir le phallus. On peut beaucoup aimer un être, dit Lacan, et en désirer un autre. Autrement dit, on désire là où l’on n’aime pas et l’on n’aime pas là où l’on désire. L’amour implique le domaine du non-avoir. Donner ce que l’on a c’est la fête, ce n’est pas l’amour nous dit Lacan. Le désir réduit l’autre à l’état d’objet. L’altérité est niée dans le désir là où elle est de rigueur dans la demande d’amour. Est-il possible d’aimer et désirer en même temps ? Nous pouvons trouver une partie de la réponse chez André Conte Sponville[10] : « Chacun désire ce qu’il n’a pas, et c’est ce qu’on appelle le désir. C’est pourquoi nous désirons le bonheur. Si le désir est manque, et dans la mesure où il est manque, le bonheur nécessairement est manqué. Un désir satisfait s’abolit comme désir : la faim disparaît dans la satiété, comme le désir sexuel dans l’orgasme. Le plaisir est la mort et l’échec du désir. Tantôt, donc, nous désirons ce que nous n’avons pas, et nous souffrons de ce qui manque ; tantôt nous avons ce que dès lors nous ne désirons plus, et nous nous ennuyons. Quand elle est là, il s’ennuie : il est prêt à tout pour qu’elle s’en aille ou pour la remplacer par une autre. C’est vrai dans tous les domaines. Qui ne désire de préférence l’argent qu’il n’a pas, la maison qu’il n’a pas, l’homme ou la femme qu’il n’a pas ? L’objet est-il à nous que nous désirons autre chose ! Souffrance de n’avoir pas ce qu’on désire, ennui d’avoir ce qu’on ne désire plus. Comme le couple est difficile ! Or on peut désirer celle qui ne manque pas, qui est là, qui se donne, qui s’abandonne, et c’est pourquoi c’est si bon, si doux, si fort ! Ce n’est plus le vide dévorant de l’autre ; c’est la plénitude comblante et comblée de son existence, de sa présence, de sa jouissance, de son amour…après le coït, quoi ? La gratitude, la douceur, la joie d’aimer et d’être aimé. C’est le désir, selon Spinozza et non selon Platon ou Sartre. Non le manque, mais la puissance. Non plus le néant, mais l’être. Non plus la passion, mais l’acte. Non plus l’amour qu’on rêve, mais celui qu’on fait. Sagesse du corps, du désir : puissance de jouir, et jouissance en puissance ! Désirer la nourriture que l’on a, celle qui ne manque pas, c’est manger de bon appétit : c’est un acte, et c’est un plaisir. C’est pourquoi il n’y a pas d’amour heureux, tant qu’on n’aime que ce qui manque, ni de bonheur sans amour, lorsqu’on se réjouit de ce qui est. Le bonheur de désirer vaut mieux que le désir de bonheur, qui n’est qu’espérance. »[11]

On peut donc penser avec André Comte-Sponville qu’il faille pour être heureux d’aimer :

- Désirer un peu moins ce qui manque et un peu plus ce qui est.

- Désirer un peu moins ce qui ne dépend pas de soi et un peu plus ce qui en dépend.

- Espérer un peu moins et vouloir un peu plus (pour ce qui dépend de soi).

- Espérer un peu moins et aimer un peu plus (pour ce qui dépend de soi).

« L’amour, c’est donner ce qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas » (Lacan)

« Pour Lacan, aimer c’est faire don de son manque. On peut aimer quelqu’un sans le désirer et inversement. On peut désirer une femme, un homme qui ne nous aime pas. On peut aimer et désirer ailleurs comme on peut désirer sans amour. Le désir cherche un objet pour être satisfait. Dans ce don-Lacan, le sujet sacrifie au-delà de ce qu’il a. En d’autres termes, donner ce que l’on n’a pas, c’est lâcher la position phallique, masculine, pour donner son être même. C’est féminin. C’est pourquoi, aimer, pour un homme, c’est souvent se représenter le risque de perdre son genre. Ainsi, aimer là où il ne désire pas et désirer là où il n’aime pas est le mauvais compromis d’une virilité qui cherche à retrouver sa vigueur par-delà le risque de l’amour. L’on retrouve ici la scission entre l’amour et le désir, le courant tendre et le courant sensuel, de Freud. Le don de ce que l’on n’a pas est le don de son être. Il ne s’agit pas d’avoir mais d’être. Et Lacan oppose ici l’être et le paraître. Aimer, c’est aimer un sujet au-delà de son paraître. À la différence de l’amour pascalien, l’on n’aime pas des qualités, des spécificités, mais l’être dans son être, c’est à dire, son manque à être. Il n’y a donc pas de plus grand signe d’amour que le don de ce que l’on a pas, que de donner son manque. Un sujet qui se sent aimé pour ce qu’il n’a pas peut se donner pleinement. »[12]

« Aimer, c’est donner ce qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas ” parce qu’il n’y a pas d’objet qui puisse répondre à la demande. C’est jamais ça, jamais l’objet de l’autre, mais toujours la demande comme objet. »[13] « L’amour, dit encore Lacan, c’est donner ce qu’on n’a pas (c’est-à-dire l’avenir) à quelqu’un qui n’en veut pas (parce qu’il n’aime que le passé). Ce quelqu’un, trop bien barricadé dans les pulsions de conservation de son moi est effrayé par l’amour qui est justement un changement périeux puisqu’il engage l’avenir. »[14] Nous détaillons tout cela dans un paragraphe suivant : « Il n’y a pas de rapport sexuel ».

Besoin, demande et amour

« Lacan part de la distinction entre le besoin et la demande. Il radicalisera l’écart sur le terrain de l’amour. Le besoin est de nature biologique – la faim – et se satisfait d’un objet qui l’assouvit – la nourriture -. Il manque quelque chose physiquement et qui peut être comblé par un objet. À l’inverse, la demande est, chez Lacan, toujours une demande d’amour. Derrière toute demande, une infinité de demandes, et au final, une demande d’amour. « Lacan prend soin de distinguer toute satisfaction du besoin – la mère qui va donner le lait, par exemple – et toute réponse à ce qui compose la demande qui, elle, vise la présence et l’amour, à tout le moins leur signe. Ainsi, Lacan essaye-il de démontrer comment s’annule la particularité de ce qui est accordé au niveau du besoin pour se transmuer en une preuve d’amour. L’enfant qui reçoit du lait parce qu’il avait soif tire de cette situation où un besoin est satisfait une preuve d’amour. Donc, qu’à la demande il soit répondu par de l’amour implique nécessairement à cause de la structure du langage que quelque chose ne soit pas complètement comblé, laissant place en marge de la demande à un reste insaisissable – dont Lacan va faire la cause du désir. Tout comblement de cette marge, de cet écart écrase le désir, relève d’une jouissance perverse à moins qu’il s’agisse, comme l’écrit Lacan, du piétinement d’éléphant d’une emprise de l’autre introduisant au fantôme de sa toute-puissance. »[15]

« Ainsi, d’être entendue, la souffrance liée au besoin qui ne peut que se signaler fait support pour se transmuer dans la demande d’amour. Cette demande est radicale. Lacan la qualifie d’inconditionnelle. Elle s’adresse à l’autre comme toute puissance de vie mais aussi de mort si tant est qu’il peut ne pas répondre. La demande d’amour comporte donc une exigence radicale que cet autre réel soit absolument au service de l’enfant, qu’il soit sans intérêt propre, uniquement là pour lui assurer dans une sorte d’urgence vitale qu’il va pouvoir continuer d’exister. Ainsi, du seul fait qu’ils doivent se confronter, se fragmenter dans un premier recours au signifiant, les besoins subissent une perte qui les altère. Et, comme il y a toujours une incertitude liée à la réponse de l’autre, ça transforme les cris en appel. Comme telle la demande de l’enfant ne peut pas être explicitement formulée : l’autre réel, aimant, alerté, celui que Freud qualifie dans L’Esquisse de « secourable », cet autre incarné par un personnage parlant a donc à interpréter les cris et les gestes de son enfant. C’est donc ce personnage qui subvient aux besoins et qui aime cet enfant, à moins qu’il en fasse un pur objet de jouissance ou le rejette sans l’entendre, c’est cet autre parlant qui conditionne l’Autre comme lieu psychique inconscient. »[16]

« Songeons enfin à la sécurité, à cette force qu’un certain amour de la mère assure à son enfant. Je dis un certain amour parce qu’il s’agit que la mère puisse dans son amour de l’enfant donner une place à la fonction du père qui représente la loi et donc fait vivre quelque chose de l’ordre de l’interdit. Mais si elle l’aime comme ça, il y a une force et une sécurité dans l’enfant qui est tout à fait repérable. Et c’est ce qui confère à l’enfant, au creux même de sa demande à lui, le pouvoir de symboliser l’absence de sa mère : il sait qu’il est aimé. Ce pouvoir symbolique conféré par l’amour ne peut opérer que s’il s’inscrit dans le manque immanent à la demande ouvrant à l’enfant une possibilité de désirer. Un enfant aimé est un enfant approuvé, reconnu dans sa différence et dans son être selon le pur éloge de qui l’accompagne, le regarde vivre et découvrir le monde, le soulève dans ses bras et lui sourit. »[17]

Il n’y a pas de rapport sexuel

Il n’y a pas d’harmonie parfaite possible entre un homme et une femme. « Il n’y a pas de rapport sexuel, certes, sauf entre fantasmes ». « Il n’y a pas de rapport sexuel » signe avant tout un non rapport dans l’inconscient entre les sexes.

« Lacan joue de l’équivoque sur ce mot “ rapport ”, qui fait à la fois référence à l’usage métaphorique courant au sens des relations sexuelles et à son sens mathématique et logique ».[18] Le paradoxe de la sexualité est qu’il y a des relations sexuelles mais cela ne fait pas rapport entre deux être parlants. On ne peut pas, on ne peut plus, dans le champ de la psychanalyse, utiliser l’expression « rapport sexuel » dans son sens courant. L’acte sexuel et le rapport des sexes, sont deux choses différentes.

La sexualité = désir, jouissance, amour.

Le sexuel = pulsion, fantasme, désir.

« Les amants pensent qu’ils s’aiment, se complètent et que tout culmine dans la fusion, dans l’Un. Mais comme le souligne Lacan dans son séminaire intitulé Encore : « Chacun sait, bien sûr, que ce n’est jamais arrivé entre deux qu’ils ne fassent qu’Un. […] C’est de là que part l’idée de l’amour. »[19] C’est la différence des sexes, leur hétérogénéité radicale qui interdit toute complémentarité. Elle veut dire : « il n’existe aucun rapport entre l’homme et la femme.

Il n’y a pas d’égalité des sexes. Il n’y a pas de complémentarité des sexes. Un peu comme deux aimants qui s’opposent. Il s’agit d’un rapport sans être fusionné. Il n’y a pas de rapport entre la jouissance des partenaires. Chacun est de son côté. On ne jouit jamais du corps de l’autre. Le rapport à l’autre est un rapport d’objet. Il existe une dysmétrie constitutive. Il y en a un qui aime et l’autre qui est aimé. L’aimant est sujet et l’aimé est objet. Ce que j’aime en l’autre c’est l’agalma c’est-à-dire quelque chose de plus que lui-même. L’agalma (du grec ancien ἄγαλμα, agalma (« gloire, délice, honneur ») représente l’objet du désir (objet a) énigmatique qu’on ne perçoit pas dans une image, mais qui la rend pourtant désirable. L’objet a est propre à nous éblouir : « il y a quelque chose en toi qui est plus que toi que j’aime encore plus que toi. » Le miracle de l’amour c’est que l’autre refuse ce jeu : « je ne suis pas ce que tu crois ». L’être aimé ne joue pas ce jeu : « je ne suis pas ce que tu crois ». Il ne joue pas le jeu de l’agalma. Il offre son « non », son vide. Il retourne son amour. Donner quelque chose qu’on n’a pas c’est donner son propre vide : « je n’ai pas l’agalma » ; toi tu le vois en moi par la fenêtre de ton fantasme mais je n’ai pas ce que tu dis de ce que j’ai. Donc je ne joue pas à ça. Je t’aime donc je te renvoie à quelque chose que je n’ai pas et toi tu n’en veux pas puisque toi tu veux mon agalma ». Je terminerai ce paragraphe, en précisant que ce qui supplée au rapport sexuel, c’est précisément l’amour nous dira Lacan. L’amour est aussi créateur. Il permet un nouvel espace psychique où s’entrecroisent les dimensions personnelles de chacun. Si l’amour est une des voies de la réalisation de l’être, il y en a aussi deux autres : la haine et l’ignorance.

Quelques mots sur l’amour-haine

« Une question se pose : si l’amour est si bien, pourquoi y a-t-il de la haine ? Qu’est ce qui précède l’amour ou la haine ? La haine on la trouve partout. En tant qu’être ou plutôt en tant que lettre, elle est, comme on dit, au fond du jardin et au milieu du monde, elle commence la nuit et finit le matin. La haine d’être surgit dès la naissance. Si le bébé hait, il est : « il hait, il est ». (Lacan Encore p. 91). Cette haine d’exister est un puissant organisateur narcissique. Il y a la haine jalouse de la perte d’amour, dont tout le monde n’est pas sans avoir fait quelques expériences, la haine du semblable fraternel, l’envie, la vengeance, la haine de la différence sexuelle qui impose « le tout ou rien » de la valeur de l’existence, la haine des jugements du moi, du surmoi et de l’Autre »[20]. La haine, par ailleurs, est bien à l’œuvre dans toutes les guerres, même si elle se masque sous les prétextes les plus divers (en ce sens on peut dire que le nazisme est l’exemple le plus pur de la haine). « L’amour est blessure parce qu’il n’y a pas d’amour sans agressivité, sans violence, voire sans haine. La clinique psychanalytique tout comme l’observation de la vie quotidienne nous l’enseignent : je hais inévitablement celui ou celle que j’aime tandis que je suis inévitablement haï(e)par celle ou celui qui m’aime. Bien qu’elle soit couramment observable, cette face obscure de l’amour est souvent oubliée, occultée voire déniée. Cette occultation et cet oubli sont d’autant plus difficiles à comprendre si pour qui l’observe attentivement les enfants et leurs réactions agressives lors de multiples occasions de frustration ou d’angoisse qui viennent inévitablement s’intriquer aux moments de satisfaction et de plénitude. »[21] Ceci nous amène à explorer les revers de l’amour.

Les revers de l’amour ou la passion amoureuse

Être aimé équivaut à oublier ses manques et à cicatriser ses blessures d’enfance. Si l’amour est une des voies de la réalisation de l’être, il en existe, en effet, deux autres déjà cités plus haut : la haine et l’ignorance. On ne s’étonne plus trop de voir la haine jumelée avec l’amour. L’erreur propre de l’existence est décrite par Lacan sous trois chefs : l’amour, la haine et l’ignorance[22]. Dans l’amour il y a aussi la passion. La passion amoureuse, pour Lacan, est l’expression même de cette confusion entre image de soi et image de l’autre ; c’est ce qui explique, conclut-il, ce fait bien connu que « l’amour rend fou ». L’amour rend aveugle et il peut faire des dégâts.

Le mot passion vient du latin passio issu du verbe patior et de pati dont l’homonyme grec est pathos. En latin, le verbe pati (pâtir) veut dire souffrir. Lorsqu’elle concerne la vie amoureuse, la passion signifie la souffrance, le supplice et désigne l’ensemble des pulsions primitives de l’être humain. Ses antonymes sont le calme, le détachement, la lucidité.

La passion amoureuse est paradoxale, car elle traduit à la fois un désir et l’angoisse d’être abandonné. C’est aussi ce que l’on appelle le « coup de foudre » qui est le fait de tomber amoureux de façon soudaine. Le mot foudre vient du latin fulgura et signifie l’apparition subite d’un violent sentiment d’amour pour quelqu’un.

« Le moment de la passion amoureuse, c’est l’heur, du bon-heur. Du ravissement soudain. De l’extase qui vous déplace et vous met dans l’être. C’est un moment dont on peut décrire les issues mortelles, si on veut le prolonger tel à tout prix : Roméo et Juliette, Tristan et Yseult. Mais par-delà la passion traversée, l’amour ouvre, dans la découverte d’un manque, à la mise en processus infini de la vérité que la passion recélait.

Peut-on s’interroger – non pas sur l’existence de l’amour, il est évident qu’il y a de l’amour – mais sur l’existence possible d’un destin d’amour qui se démarquerait de ces situations fondamentales, toutes sous le sceau d’une dépendance absolue à l’objet idéalisé, dispensateur de plaisir et/ou de soins ? En d’autres termes, est-il possible d’aimer autrement que dans la pure extension de l’amour primaire de soi ? Existe-t-il un amour qui ne serait plus soumis au diktat des premiers idéaux, un amour qui se construit après la rencontre amoureuse « à partir de » mais « hors de » ce qui fut marqué dans l’enfance ? »[23]

istockphoto-475709171-612×612 3

Le prix à payer de la passion amoureuse peuvent être les suivantes :

- L’hémorragie narcissique : plus on aime l’autre et moins l’on s’aime.

- La trop grande dépendance envers l’autre partenaire.

- Les angoisses démesurées (d’abandon, la jalousie, …).

- La pulsion d’emprise

Citons quelques données chiffrées, statistiques des dégâts de l’amour :

« Selon le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la santé relayé le 9 mars 2021 par Theguardian.com, une femme et une fille sur quatre dans le monde ont déjà été agressées physiquement ou sexuellement par un mari ou un partenaire masculin. Le rapport révèle également que les violences conjugales commencent très jeunes. Même si les taux les plus élevés se trouvent chez les 30-39 ans. Des chiffres qui font froid dans le dos. »[24]

Autres données :

« En Belgique chaque année, plus de 45000 dossiers sont enregistrés par les parquets. Toutefois, les actes de violence conjugale sont loin d’être toujours dénoncés. En 2010, l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes estimait qu’en Belgique, une femme sur sept avait été confrontée à au moins un acte de violence commis par son (ex-) partenaire au cours des 12 mois précédents. La violence conjugale a coûté la vie à 162 personnes en 2013. Selon les chiffres de l’enquête de l’Agence des droits fondamentaux de l’UE publiée en 2014, 6% des femmes ont subi des violences physiques et/ou sexuelles de la part de leur partenaire ou ex-partenaire. 24,9% des femmes se sont fait et/ou se sont fait imposer des relations sexuelles forcées par leur conjoint, selon le sondage réalisé par Amnesty International et SOS Viol en 2014. Par ailleurs, un couple sur huit est confronté à des violences d’ordre psychologique en Belgique. Plus discrète, plus sournoise et moins visible que la violence physique, elle constitue une réelle souffrance pour celui ou celle qui la subit. (www.fredetmarie.be). »[25]

« Environ 75000 faits de violences sexuelles seraient commis chaque année en Belgique à l’encontre de femmes, mais seuls 8000 faits d’attentat à la pudeur ou de viol sont déclarés, selon les chiffres du cabinet de la justice. »[26]

Comment s’y retrouver dans l’amour ? Nous tentons quelques réponses ci-après.

Les effets d’un travail psychique sur soi en lien avec l’autre et ce qui est en jeu dans l’amour, dans le couple

La psychothérapie peut permettre d’apprendre à aimer. Essayer de mieux comprendre ce qui nous arrive, ce qui est en jeu dans l’amour, d’en reconnaître les déformations, se poser des questions, chercher des réponses, élaborer sa pensée, mettre des mots à la place des maux, pouvoir parler de sa souffrance sont autant d’aides à notre évolution personnelle.

Voici quelques pistes de ce travail sur soi :

- Reconnaître ses sentiments de possession, de jalousie même si on veut les évacuer.

- Analyser ses fantasmes.

- Analyser ses projections, ce que l’on projette de soi sur l’autre.

- Être plus au clair avec ses désirs.

- Comment faire avec ses pulsions, sa pulsion sexuelle, … ?

- Comment faire avec ses angoisses, celle de l’abandon, ?

- Travailler les projections dans le couple. Retrouver les véritables destinataires de nos projections. (P. ex. mère abandonnante, père absent, …).

- Atténuer la pulsion d’emprise (quand l’autre est tellement important qu’il ne faut pas qu’il parte…).

- Diminuer l’importance subjective d’absolument « faire un ».

- Développer un vrai « self ». « Au stade le plus primitif, le vrai “ self ” est la position théorique d’où provient le geste spontané et l’idée personnelle. Le geste spontané est le vrai « self » en action. Seul le vrai selfpeut être créateur et seul le vrai self peut être ressenti comme réel. A l’opposé, l’existence d’un faux self engendre un sentiment d’irréalité ou un sentiment d’inanité. Le vrai self provient de la vie des tissus corporels et du libre jeu des fonctions du corps, y compris celui du cœur et de la respiration. Il est étroitement lié à l’idée du processus primaire et, au début, par essence il n’a pas à réagir à des stimuli extérieurs ; il est simplement primaire. »[27]. « Chez l’individu bien portant, dont le self comporte un aspect soumis, mais qui existe et qui est un être créateur et spontané, nous trouvons en même temps une capacité à employer des symboles. En d’autres termes, la santé est étroitement liée à la capacité de l’individu à vivre dans une sphère qui est intermédiaire entre le rêve et la réalité et qu’on appelle vie culturelle. A l’opposé, lorsqu’il y a une scission très importante du vrai self et du faux self qui dissimule le vrai self, on observe que la capacité d’employer des symboles est faible et que la vie culturelle est pauvre. A la place des intérêts culturels, ces personnes présentent une agitation extrême, une inaptitude à se concentrer, un besoin de s’exposer constamment à des heurts provenant de la réalité extérieure, si bien que l’existence de l’individu peut être remplie par des réactions de heurts »[28].

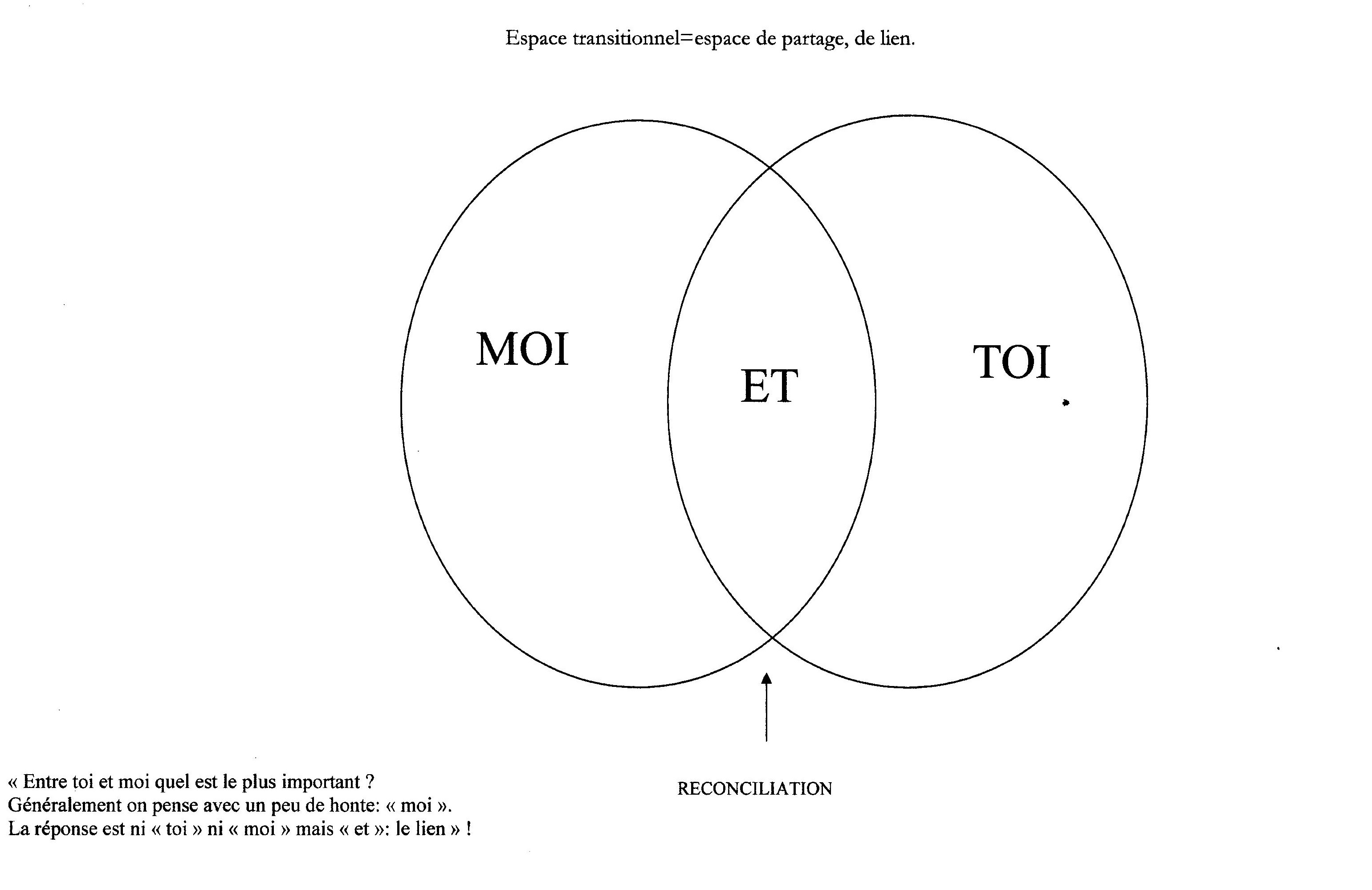

- Elaborer sa pensée afin de créer un espace transitionnel, l’aire transitionnelle du couple dont voici, ici, la configuration schématique :

En conclusion les effets psychiques d’un travail psychothérapeutique vont permettre de mieux vivre, de mieux se vivre, de mieux vivre à deux, une meilleure conjugaison de chacun des partenaires du couple.

Conclusion

L’amour désigne un sentiment d’attachement d’un être pour un autre, souvent profond, voire violent, qui n’exclut pas le narcissisme. On désire seulement si l’on est manquant, et ce qu’on désire dans l’autre, c’est son manque, c’est-à-dire son désir. Par contre, la passion amoureuse est la négation du manque. La fusion empêche la vraie rencontre. L’amour est désaccord, séparation, car le désir y est forcément impliqué. Aimer, c’est aussi laisser l’autre être seul. Dans la Grèce antique il y avait quatre mots différents pour dire « amour » et qui dépendaient du contexte : Agapè, Éros, Storgê, Philia. On peut aimer et désirer ailleurs comme on peut désirer sans amour. Le désir cherche un objet pour être satisfait. On peut aimer quelqu’un sans le désirer et inversement. Le désir cherche un objet pour être satisfait. Il n’y a pas d’harmonie parfaite possible entre un homme et une femme. « Il n’y a pas de rapport sexuel, certes, sauf entre fantasmes ». « Il n’y a pas de rapport sexuel » signe avant tout un non-rapport dans l’inconscient entre les sexes. Une question se pose : si l’amour est si bien, pourquoi y a-t-il de la haine ? Être aimé équivaut à oublier ses manques et à cicatriser ses blessures d’enfance. Si l’amour est une des voies de la réalisation de l’être, il en existe, en effet, deux autres : la haine et l’ignorance. La psychothérapie peut permettre d’apprendre à aimer. Essayer de mieux comprendre ce qui nous arrive, ce qui est en jeu dans l’amour, d’en reconnaître les déformations, se poser des questions, chercher des réponses, élaborer sa pensée, mettre des mots à la place des maux, pouvoir parler de sa souffrance sont autant d’aides à notre évolution personnelle.

Mots-clés :

Le Narcissisme, un bout du chemin ensemble, vivre séparé-ensemble, tissage, l’amour n’est pas le désir, le manque est cet « objet perdu », heureuse solitude en présence de quelqu’un, Agapè, Éros, Storgê, Philia, inégalité des sexes, L’agalma (objet a), la haine, la passion amoureuse, les revers de l’amour, un travail psychique sur soi, développer un vrai « self », analyse des projections, l’aire transitionnelle du couple.

Références autres :

- L’espace de la passion dans la mélancolie : quelle place pour la séparation ? Silvia Lippi Dans Cahiers de psychologie clinique2008/2 (n° 31), pages 165 à 177.

- La troisième encore et encore ! – Dix-septième séance: « il n’y a pas de rapport sexuel » Patrick Valas et Christian Dubuis Santini, Extract from the 2015 Lacanian seminar « la troisième ». Réf. : https://www.youtube.com/watch?v=bSMMf97VK9Q&t=2s et https://www.youtube.com/watch?v=Fjl1H09p4jU

[1]https://carnets2psycho.net/dico/sens-de-amour.html

[2]http://www.lacanquotidien.fr/blog/wp-content/uploads/2016/04/LQ-576.pdf

[3]http://www.association-freudienne.be/pdf/bulletins/37-02Boons.37.pdf

[4] Bernard Porcheret, Session 2016-2017, séminaire théorique : lecture du Séminaire VIII, Le transfert, de Jacques Lacan.1 Première séance, novembre 2016. Réf. : https://sectioncliniquenantes.fr/wp-content/uploads/2021/04/16-11_textes_scn_porcheret.pdf

[5] Donald W. Winnicott, La mère suffisamment bonne, Ed. Payot,2006. P.83.

[6]Ibidem, p.84-85.

[7]Conférence : L’amour chez Lacan, 14 et 17 Mars 2018 aux séminaires psychanalytiques de Paris.. Réf. : http://www.psychotherapeute-paris11.fr/conf%C3%A9rences/lamour-chez-lacan-14-et-17-mars-2018/

[8]Marie-Claire Boons, La psychanalyse et la question de l’amour, in Le Bulletin Freudien nº 37-38 Août 2001. http://www.association-freudienne.be/pdf/bulletins/37-02Boons.37.pdf

[9]Ricoeur Jean-Paul, Lacan, l’amour.p.5. Réf. : http://www.revuepsychanalyse-yetu.com/wp-content/uploads/2014/11/Lacan-l-amour.-THEORIE.PSY_10-J-P.Ricoeur.pdf

[10]André Comte-Sponville est né en 1952, à Paris. Ancien élève de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, agrégé de philosophie et docteur de troisième cycle, il fut longtemps maître de conférences à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), dont il démissionna pour consacrer davantage de temps à l’écriture. Il se définit comme philosophe matérialiste (à la façon d’Épicure), rationaliste (à la façon de Spinoza) et humaniste (à la façon de Montaigne). Parmi les contemporains, il se sent proche de Claude Lévi-Strauss, Marcel Conche et Clément Rosset.

[11]André Conte Sponville, Le goût de vivre, Albin Michel, 2010, p.178.

[12]Conférence : L’amour chez Lacan, 14 et 17 mars 2018 aux séminaires psychanalytiques de Paris.. Réf. : http://www.psychotherapeute-paris11.fr/conf%C3%A9rences/lamour-chez-lacan-14-et-17-mars-2018/

[13] Ibidem

[14]Guy Massat, « L’amour, le transfert et la passe », neuvième séance du séminaire 2009-2010, le 27 mai 2010. Réf. : http://psychanalyse-paris.com/1273-L-amour-le-transfert-et-la.html

[15] Ibidem

[16]Marie-Claire Boons, La psychanalyse et la question de l’amour, in Le Bulletin Freudien nº 37-38 Août 2001. http://www.association-freudienne.be/pdf/bulletins/37-02Boons.37.pdf

[17] Ibidem

[18]https://www.tupeuxsavoir.fr/publication/il-ny-a-pas-de-rapport-sexuel-le-fondement-de-la-psychanalyse/?pdf=1463

[19]https://www.lexpress.fr/culture/livre/le-sexe-selon-lacan_814029.html

[20]Guy Massat, L’amour, le transfert et la passe, 9e séance (27 mai 2010), http://psychanalyse-paris.com/1273-L-amour-le-transfert-et-la.html

[21]Nathalie Frogneux et Patrick De Neuter, Violences et agressivités au sein du couple (volume 1). Ed. Bruylant-Academia s.a LLN,2009. P.73.

[22] J. Lacan, Ecrits I, op.cit., p.191-192.

[23] Marie-Claire Boons, La psychanalyse et la question de l’amour, in Le Bulletin Freudien nº 37-38 Août 2001. http://www.association-freudienne.be/pdf/bulletins/37-02Boons.37.pdf

[24]https://www.ma-grande-taille.com/societe/violences-conjugales-femmes-monde-rapport-oms-mars-2021-chiffres-alarmants-289226

[25]https://www.amnesty.be/campagne/droits-femmes/les-violences-conjugales/article/chiffres-violence-conjugale

[26] Violences sexuelles, article du « Le Soir à la une », Samedi 23 et dimanche 24/10/2021.

[27]Donald W. Winnicott, La mère suffisamment bonne, Ed. Payot, 2006.P.113.

[28] Ibidem.P.118.

[/show_more]