Définition générale :

Le terme de jouissance renferme deux définitions : la première date du XVème siècle et correspond à l’usage d’un bien propre. Quant à la seconde, elle est souvent assimilée au plaisir sexuel. En voici une autre définition : « Action de jouir, plaisir intellectuel, moral que procure quelque chose. Jouissance de l’âme, de la conscience, de l’esprit; jouissance intellectuelle. État de celui qui jouit. État de bien-être, plaisir physique et moral. Jouissance sexuelle, physique. Plaisir sexuel éprouvé jusqu’à son aboutissement. En droit c’est le fait d’être titulaire d’un droit. » [1]

Autre définition :

La jouissance désigne l’action de profiter ou de tirer parti de quelque chose, alors que le terme jouir se rapporte habituellement à l’orgasme sexuel.

Définition psychanalytique :

En psychanalyse, Jacques Lacan fait de la jouissance un concept à part entière, distinct du plaisir et du désir. Il opposera plaisir et jouissance : cette dernière se voudrait outrepasser le principe de plaisir.[show_more more= »your text » less= »your text » color= »#0066CC » list= »» »]

Le plaisir :

Le plaisir est le contraire de la douleur. Il correspond à un état émotionnel agréable né spontanément d’une situation donnée, de la satisfaction d’un désir ou de la perspective de cette satisfaction. Physique, psychique ou intellectuel, il concerne tous les âges et est, comme le désir, indispensable à l’équilibre d’un être humain. Son refus, conscient ou inconscient, révèle un trouble psychique. Dans ce dernier, le psychisme est gouverné par un principe régulateur dont le rôle est d’assurer la recherche du plaisir (Lust) et d’éviter le déplaisir (Unlust).

Le plaisir à l’encontre de la jouissance :

Plaisir et déplaisir sont des sentiments conscients restant attachés au Moi. La jouissance serait une souffrance inconsciente : « là où tu souffres, c’est peut-être là où tu jouis le plus » ! Elle est toujours synonyme de complication. L’impératif de ce savoir inconscient est de s’opposer à la propension au bonheur. Le plaisir, quant à lui, équivaut à la tension réduite tandis que la jouissance équivaut à une tension maximale. Freud nous rappelle toujours que l’individu recherche le bonheur. Ensuite qu’il dresse des obstacles pour ne pas y parvenir. Le bonheur est une satisfaction extrêmement limitée, modeste, que l’on obtient avec peu de moyens. Et toute autre satisfaction au-delà de cette limite représente la jouissance de l’Autre (détaillé plus loin dans le texte). Symptômes et fantasmes s’opposent donc à la jouissance hors mesure.

Le désir :

Le désir serait issu d’une trace laissée par un ancien vécu de plaisir, le tout premier ressenti de plaisir. Il a pour but de reproduire la satisfaction laissée par cette trace originelle. Le désir est donc issu des premiers ressentis de plaisir et du souhait de revivre le plaisir. Pour Freud on ne peut désirer que ce que l’on a déjà connu. Les pulsions provoquent une tension qui tend à être déchargée à travers un ressenti de plaisir. Plaisir et désir sont liés, nous pouvons associer le désir au travail des pulsions. Le désir est un effort de réduction d’une tension issue d’un sentiment de manque et en ce sens, comme le disait Platon dans Le Banquet, « on ne désire que ce dont on manque ». Quand on a trouvé des objets ou des buts considérés comme une source de satisfaction, on va tendre vers eux. Le désir est tantôt considéré positivement puisque l’on considère l’objet désiré comme source de plaisir ou de contentement, voire de bonheur et tantôt considéré négativement comme une source de souffrance, une forme d’insatisfaction. D’un point de vue psychologique, le désir est une tendance devenue consciente d’elle-même, qui s’accompagne de la représentation du but à atteindre et souvent d’une volonté de mettre en œuvre des moyens d’atteindre ce but. Le désir est similaire au besoin, car ils sont censés combler un manque. Le besoin faisant quant à lui partie de la pyramide des besoins, alors que le désir n’est qu’inconscient.

Le désir opposé à la jouissance :

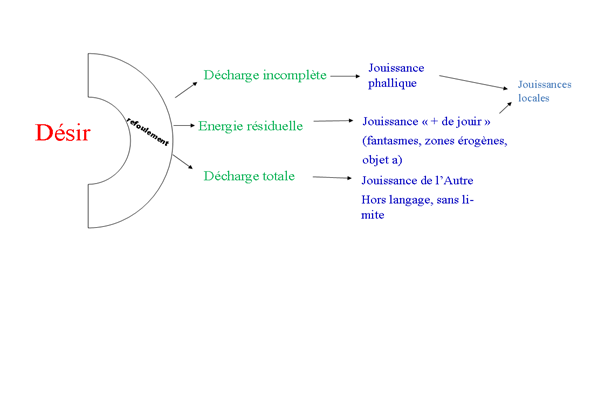

Le désir s’oppose à la jouissance : le désir est ce qui fait barrage, ce qui, étant articulé à la loi, protège de la jouissance. Le désir, génère un état pénible de tension psychique- une tension d’autant plus exacerbée que l’élan du désir est arrêté par la digue du refoulement. Plus le refoulement est intransigeant, plus la tension s’élève. Devant le mur du refoulement, la poussée du désir se trouve alors contrainte d’emprunter simultanément deux voies opposées : la décharge où l’énergie se libère et la rétention où l’énergie s’accumule et devient une énergie résiduelle. Une partie de l’énergie traverse le refoulement et se décharge. Cette décharge incomplète procure un soulagement appelé jouissance phallique qui ferme l’accès de la jouissance à l’extérieur. L’autre partie reste confinée à l’intérieur du système psychique et suractive, exite constamment le niveau de la tension interne. La zone érogène, source du désir, est exitée en permanence. Cette jouissance s’appelle le plus de jouir qui est représenté par le fantasme. Elle reste ancrée dans les zones érogènes et orificielles du corps. Ce « plus de jouir » serait, d’après Lacan l’objet petit a[2]. Le terme « plus-de-jouir » est, en fait, un néologisme proposé par Lacan qui constitue un des modes de présentation de l’objet a. Ce néologisme est construit à partir du terme « plus-value » de Marx.

Selon Lacan, l’accès à l’ordre symbolique auquel se soumet tout être humain pour devenir un sujet se paie par une renonciation à une certaine jouissance, celle interdite par la loi contre l’inceste. Concernant la jouissance phallique, de manière plus précise, celle-ci se rapporte à la fonction phallique ou à la castration. La fonction phallique est mise en jeu dans le langage sous la forme de la signification phallique. La jouissance phallique n’a a priori rien à voir avec l’organe du même nom. Lacan la désigne aussi comme jouissance sémiotique en raison de son lien au langage, à ce qui fait sens. Elle est, à ce titre, dite hors corps. « Liée aux lois du langage, causée par le signifiant, la jouissance phallique se manifestera dans le champ du sujet à travers les formations de l’inconscient : rêve, mot d’esprit, lapsus et actes manqués qui sont autant de filières par où la pulsion peut trouver satisfaction, mais aussi les symptômes où la pulsion trouve une satisfaction partielle. La jouissance comporte ici une dimension de satisfaction indéniable pour le sujet et c’est bien pour cela que sa résorption n’est que partielle. En parlant dans la cure, l’analysant consomme la jouissance en même temps qu’il l’alimente. Ce serait une chaîne sans fin si l’interprétation ne visait que le sens, nourrissant ainsi le symptôme, plutôt que de viser le non-sens dans l’équivoque signifiante par exemple. »[3] La jouissance phallique est le renoncement aux jouissances œdipiennes. Elle est associée à la prise de parole, à l’exercice du pouvoir, aux activités créatrices, aux relations sexuelles et à la procréation. Le troisième destin de l’énergie psychique c’est la décharge totale appelée la jouissance de l’Autre. C’est la jouissance parfaite de l’acte incestueux où le plaisir sexuel est absolu. Dans l’inconscient, la jouissance a une place, celle du trou. Dans les jouissances locales (phallique et + de jouir) le trou est bordé par une limite. La jouissance de l’Autre est sans limite ni bordure. Elle est hors langage. C’est la puissance hors mesure de l’Autre[4] non localisée à un point précis d’un système mais repérée par le sujet à la manière d’un mirage. La jouissance de l’Autre c’est la Chose (je renvoie le lecteur à mon texte : La Chose, Das Ding), le trou noir qui aspire tout, dont il faut se protéger. La chose ou « Das Ding est une part de la jouissance qui est une jouissance du corps propre. L’Autre est troué par le réel. La jouissance Autre nous la trouvons surtout chez le psychotique. (cf. Louis II de Bavière). Le désir est une défense contre la jouissance d’où l’expression « ne pas céder sur son désir ». Il ne faut donc ne pas abandonner le désir seule défense contre la jouissance. Bref, pour ne pas atteindre la jouissance de l’Autre, pourtant rêvée, le mieux est de ne pas cesser de désirer et de se contenter de symptômes et de fantasmes. La douleur est un plus de jouir. La jouissance est un état énergétique dans des circonstances limites, dans des situations de rupture, au moment où l’individu affronte une crise exceptionnelle, pour franchir un cap. Que veut dire das Ding, la Chose ? Cela veut dire que la satisfaction, la vraie, la pulsionnelle, la Befriedigung, ne se rencontre ni dans l’imaginaire, ni dans le symbolique, qu’elle est hors de ce qui est symbolisé, qu’elle est de l’ordre du réel. « Ce que j’appelle jouissance au sens où le corps s’éprouve est toujours de l’ordre de la tension, du forçage, de la dépense, voire de l’exploit…Il y a incontestablement jouissance au niveau où commence d’apparaître la douleur et nous savons que c’est seulement à ce niveau, de la douleur, que peut s’éprouver toute une dimension de l’organisme qui autrement reste voilée. » [5] « Il s’agit d’un «Réel» qui est une extériorité intime pour le sujet, c’est-à-dire ce qui lui est le plus extérieur et à la fois le plus proche. De même, cette Chose est l’essence du mal, mais aussi, la source de la sublimation. La mère, interdite, vient à ce séminaire en tant qu’incarnation de cet Autre absolu, c’est à dire de la Chose. Lors de ce séminaire, au-delà de l’interdit se trouve l’impossible – du Réel – qui vient annoncer le divorce entre jouissance et signifiant. La Chose est ce qui ne peut se retrouver pour des raisons, non seulement d’interdiction, mais – en principe – d’impossibilité. L’interdiction œdipienne devient ainsi une version « mythique » de cette impossibilité primordiale. La jouissance de la Chose est de ce fait impossible, donc la définition initiale propre à la jouissance de Lacan est « la jouissance de la Chose comme impossible ».

Pour une conclusion partielle et pour être plus clair, je résumerais, ici, sous forme de schéma ce qui vient d’être dit :

Jouissance et corps :

Le corps est un corps partiel substrat de la jouissance. Il n’y a de jouissance que du corps. Le corps réel de la jouissance confisque l’organe, détruit ses tissus à la manière d’un agent toxique envahit l’espace de la psychothérapie. La sœur de la jouissance est l’action où le sujet est seulement corps, où le sujet ne parle ni ne pense (« je suis là où je ne pense pas »). La jouissance se soutiendrait d’une injonction amenant à abandonner le désir même, dans une subordination au grand Autre c’est-à-dire l’inconscient, les parents…Durant le même séminaire il tentera de définir la notion de jouissance comme satisfaction de la pulsion – et non pas du besoin – définition qu’il ne répétera pas par la suite. La pulsion n’a pas comme but la satisfaction mais au contraire l’échec de la satisfaction, échec qui cependant relance son processus. Par conséquent, si la jouissance est la satisfaction d’une pulsion, elle ne peut l’être que dans la mesure où toute pulsion est au fond une « pulsion de mort ». C’est-à-dire dans la mesure où, la pulsion fait passer la jouissance par la chaîne des signifiants, elle historicise le sujet, et, par là-même, fait sortir la jouissance du circuit exclusif du vivant. »[6] « C’est dans l’opposition au désir que la jouissance peut nous apparaître beaucoup plus nettement avec ses caractéristiques qui lui sont spécifiques. Rappelons-nous que le désir est un manque, un manque à être, alors que, au contraire, la jouissance est positive, c’est quelque chose vécu par un corps…Le désir désigne un objet absent, c’est un manque à être qui requiert satisfaction dans la rencontre avec l’objet perdu…Il trouve dans le fantasme son expression concrète ; la jouissance, elle, ne désigne rien et ne sert aucun but, quel qu’il soit. Une expérience imprévisible située au-delà du principe du plaisir, distincte de toute rencontre mythique. Le sujet, nous dit Nestor Braunstein, subit la division qu’introduit en lui la polarité jouissance – désir. C’est pourquoi désir, fantasme et plaisir sont autant d’obstacles à la jouissance. »[7]

La jouissance du blabla :

Lacan, à la fin de « L’Étourdit »[8], tourne en dérision l’être parlant. Tout être vivant qui parle n’est pas un parlêtre[9]. Son ara, son perroquet, parle. Beaucoup d’humains parlent sur un mode mécanique sans accès à l’équivoque, à l’histoire de leurs mots. Ils ne sont que des perroquets. La guérison serait l’écart avec le père-OK. « Là où ça parle, ça jouit, et ça sait rien »[10] Si l’on prend dans son sens le plus immédiat cette phrase située en exergue de la page 95 du Séminaire Encore, on peut l’entendre comme une satisfaction de jouissance à parler. Parler ne sert pas seulement à communiquer, mais avant tout à jouir, de la jouissance que Lacan a pu appeler celle du blabla, mais aussi de la jouissance de dire certains mots ou certaines phrases, et qu’il a aussi appelée, la jouis-sens.

Jouissance, répétition et pulsion de mort :

Lacan définira la jouissance en relation avec la notion de répétition. Selon cette nouvelle conceptualisation, c’est la jouissance qui exige la répétition, ou formulé autrement, c’est à la jouissance qu’aspire la répétition. La pulsion de mort ; c’est elle, nous dit Freud, qui est à l’œuvre dans la répétition. Lacan, relisant Freud, dira que la répétition « est proprement ce qui va contre la vie » et que ce qui la nécessite « s’appelle la jouissance ». On voit apparaître la jouissance comme un autre nom de la pulsion de mort. Le symptôme constitue lui-même une jouissance. Ce qui fait jouir le corps, ce sont des signifiants. Ceci éclaire le concept de trauma et lui donne sa dimension lacanienne, qui est celle d’un événement de discours affectant le corps, « l’événement produisant traces d’affects »[11] Lacan, relisant Freud, dira que la répétition « est proprement ce qui va contre la vie » et que ce qui la nécessite « s’appelle la jouissance ». On voit apparaître la jouissance comme un autre nom de la pulsion de mort. « Il parlera de la jouissance en tant qu’elle est ce qui s’oppose au sens, qu’elle est hors sens, en ceci qu’elle est « ce qui ne sert à rien ». Comment entendre cela ? La jouissance ne répond pas à un besoin, comme Freud l’a montré avec la cécité hystérique. Elle « ne sert à rien, sinon à sa propre exigence », comme le note P. De Georges. »[12]

Les évènements de discours, les signifiants-maîtres, les mots qui ont blessé :

« Dans l’histoire de chaque sujet, il y a de tels événements de discours qui ont laissé des traces dans le corps, des marques de jouissance qui se manifestent sous la forme de symptômes. C’est à partir de ce noyau de jouissance que le sujet divisé construit son fantasme. Les Analystes de l’École (AE), qui ont mené leur analyse jusqu’à son terme, en témoignent. Ainsi, Hélène Bonnaud rapporte que, de son histoire, s’extrait un événement : sa sœur aînée lui a raconté que peu avant sa naissance, leur père lui a dit : « Si c’est une fille, on la jettera par la fenêtre. » H. Bonnaud fera de nombreuses années d’analyse avant de pouvoir énoncer cette phrase qui, dit-elle, « n’était pourtant pas refoulée ». Elle entend maintenant cet événement de discours comme une interprétation sur son mode de jouissance, qui isole le signifiant maître jeter et qui a produit chez elle des symptômes, ce qu’elle nomme une « jouissance intime de vertige, de chute ». Cet événement aura déterminé le fantasme de se faire jeter et toute sa vie, elle aura lutté pour ne pas se « sentir éjectée », par cette « sensation de corps qui tombe, de corps qui lâche ». La jouissance ayant l’aptitude de se retourner en son contraire, H. Bonnaud parle de son « auto-jouissance à se jeter / se faire jeter ». Ce témoignage montre que pour qu’il y ait analyse menée à son terme logique, il faut qu’au-delà du déchiffrage de l’inconscient dans le transfert, soit touché le fantasme et par là la jouissance du corps vivant, que soit touché le réel, en tant que « le réel, ce sont les effets qu’a la jouissance sur le corps », selon la formulation d’Éric Laurent. L’analysant fait alors le constat de ce qui simplement se répète comme jouissance du corps vivant. C’est ce que Lacan a nommé le sinthome. »[13] Le sinthome [14]maintient à tout prix la jouissance, fut-elle réduite à la portion congrue : que ça tienne ! La clinique du sinthome est celle du corps qui jouit trop ou trop peu ! Chez Lacan, la jouissance est assignée au réel. C’est « le corps qui est affecté de la jouissance »[15], c’est-à-dire qu’il ne s’agit ni du corps imaginaire, ni du corps symbolique, représenté par exemple par un blason ou des armoiries. Dire que le corps vivant est affecté de la jouissance, c’est aussi faire de la jouissance « un affect du corps ».Voilà une autre définition de la jouissance. Ce qui fait jouir le corps, ce sont des signifiants. Ceci éclaire le concept de trauma et lui donne sa dimension lacanienne, qui est celle d’un événement de discours affectant le corps, « l’événement produisant traces d’affects »[16]. « La situation analytique est propice à faire resurgir ces mots qui ont blessé et qui souvent, sont devenus des signifiants-maîtres pour le sujet. Tel cet analysant, traité toute son enfance de « bon à rien » par son père du fait de ses difficultés à l’école et de sa maladresse. Malgré la position sociale très convenable à laquelle il est parvenu, il reste, dans sa vie conjugale, affective et familiale, ce « bon à rien ». Toujours entre deux femmes et ne sachant pas comment être le père qu’il faudrait, il ne cesse de répéter inlassablement la qualification paternelle. Il est « le petit garçon incontrôlable » et le « bon à rien ». Dans le transfert même, il fut longtemps « le bon à rien » ; cela se traduisait par des doutes constants concernant la tâche analysante : « je ne suis bon à rien dans cette analyse, je n’y arrive pas », ou bien « je ne suis pas sûr d’être vraiment en analyse », ou encore, « je ne sais pas associer autrement que pour faire de l’analyse à deux balles », etc. Tout cela démontrait, non seulement la résistance du sujet à l’analyse, mais aussi l’intention agressive qui se déployait au travers de ces signifiants-maîtres, vis-à-vis de l’analyse comme de l’analyste. Ce patient cheminait tout en s’efforçant d’aller contre ce cheminement, c’est-à-dire, contre lui-même. Tous ces obstacles n’empêchèrent pourtant pas son analyse d’avancer ni l’analysant finalement d’y consentir. Il continue de le faire avec ses doutes de sujet obsessionnel. »[17]

Voie de guérison :

La voie vers la guérison consisterait à produire du sens face au réel, à reconstituer la chaîne symbolique, à occuper la place du « maître », à être le tiers, à donner du sens et à opérer un mouvement de contre-forclusion par la position tierce. Il s’agit d’utiliser la fonction tierce symboligène, de dévaloriser la jouissance, de revenir dans le champ du plaisir et de permettre à un sujet d’être un sujet désirant. Permettre à ce sujet une parole sur lui-même va user la jouissance. Comme le résume Lacan : « Tout symptôme est un langage dont la parole doit être délivrée ». Le symptôme est le substitut de la jouissance. C’est le retour du refoulé. La parole transmet et révèle. C’est l’effet de sens de la parole. Une parole qui énonce se trouve modifiée par son énoncé. L’effet de parole est un effet de désir, une réalisation de désir. Le désir s’accomplit dans une parole qui s’adresse à l’autre. Pour Lacan « Il faut que la parole soit entendue par quelqu’un là où elle ne pouvait être lue par personne : message dont le chiffre est perdu et le destinataire mort. »[18] Au sujet de l’importance de la parole comme outil analytique, j’invite le lecteur à lire le texte : Le pouvoir de la parole[19].

Mots-clés :

désir-plaisir-jouissance-douleur-souffrance-inconsciente-jouissance de l’Autre-

jouissance phallique- le « + de jouir »- jouissance du corps-

jouissance du « bla bla » -objet a-Autre-la Chose, das

Ding-répétition-pulsion de mort-évènements du discours-signifiants-maîtres-voie

de guérison-fonction tierce symboligène-pouvoir de la parole.

[1] Référence : http://www.cnrtl.fr/definition/jouissance

[2] L’objet « a » est la première lettre du mot « autre ». Il est ce qui fait tenir l’image « L’objet a fut développé par Lacan à partir de la notion de l’objet pulsionnel chez Sigmund Freud et de l’objet transitionnel chez Donald Winnicott. Il reprend de Platon l’idée d’un Agalma, objet représentant l’idée du Bien, et en tire l’expression d’« objet a ». Cette expression décrit le désir comme phénomène caché à la conscience, son objet étant un manque à être : il y a là radicalisation de la théorie freudienne selon laquelle la libido se prête peu à la satisfaction. Il manque donc toujours quelque chose, et ce « quelque chose » ne peut être symbolisé. Finalement, l’objet du désir s’identifie à la jouissance, qui se détache du signifiant — cette empreinte acoustique liée à un concept et formant avec lui un mot. L’objectif d’une cure psychanalytique serait précisément de révéler au sujet cette vérité du manque indéfinissable, faisant tomber l’aliénation. » Réf. : https://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_a

[3] http://epsf.fr/wp-content/uploads/2015/12/Bernard-de-Goeje_24.pdf

[4] Quelques mots à propos du grand autre orthographié « Autre » : Pour évoquer l’Autre, l’usage lacanien est d’employer l’expression « le grand Autre » où est souligné le A majuscule. Le grand Autre est à distinguer du « petit autre », avec un a minuscule, qui est une notion opposée en psychanalyse. Toutefois, l’usage d’un vocabulaire identique à la lettre près n’est pas sans motif. Tous les deux, petit et grand Autre, désignent une des instances auxquelles un sujet peut s’adresser en parlant. Si l’on salue une personne, cette personne est un petit autre, c’est-à-dire son semblable. Si l’on salue une foule dans son ensemble, c’est le grand Autre. Dieu, la science, la politique, la doxa sont des formes du grand Autre. Précisément, un locuteur prononce un énoncé à un interlocuteur et au-delà de la personne à laquelle le locuteur s’adresse, le sujet suppose une instance — le grand Autre — qu’il pense être en mesure de confirmer ou de réfuter la véracité de son discours. Jacques Lacan parle ainsi de l’Autre comme le lieu de la reconnaissance selon des modalités symboliques. L’instance du grand Autre existe avant même le discours des individus, c’est donc le langage. L’Autre, ou grand Autre, désigne chez Jacques Lacan, l’ordre symbolique déterminant le sujet, et s’opposant tant au petit autre qu’à l’objet petit a (objet du désir). C’est le lieu de la parole. « L’Autre est le lieu de la parole. (..) L’Autre est le lieu du signifiant. (…) L’Autre est le lieu du manque à être. » (Jacques Lacan, Écrits, Le Seuil, Paris, 1966.). « Chez Lacan « Autre » est particulièrement polysémique. L’Autre c’est le lieu où le sujet se constitue, et en ce sens on peut l’assimiler au langage, mais c’est aussi ce qui lui reste extérieur. Dire en ce sens que le corps symbolise l’Autre, c’est dire que le corps, c’est ce que le sujet ne peut maîtriser. Même s’il tente d’en jouir, il y a toujours – chacun le sait bien quelque chose qui résiste. Nous faisons quotidiennement l’expérience des réactions imprévisibles du corps Le corps, notre corps comme le corps du partenaire, est ce qu’il y a de plus proche et en même temps de plus hors d’atteinte. C’est lui l’Autre même. Il est d’ailleurs sans doute possible de faire des ponts entre les diverses acceptions de l’Autre. L’Autre du langage, nous dépendons de lui dès lors que nous parlons, mais nous ne savons pas de quelle façon. Il y a par exemple un discours qui nous concerne, le discours familial entre autres, mais pas seulement, et nous sentons bien que le discours détermine, à l’avance, une bonne part de notre trajet, mais nous ne savons pas vraiment de quelle façon. Pour cette raison, la question sera de savoir ce que cet Autre veut de

nous. Mais cette question peut nous angoisser. Ainsi préférons nous incarner l’Autre, lui donner un corps, parce que, d’un Autre incarné, nous pouvons espérer savoir ce qu’il veut, et même lui dicter nos désirs. Quand nous voulons jouir du partenaire, c’est en même temps du grand Autre que nous tentons de jouir. Mais en même temps nous éprouvons à quel point il y a une dimension d’impossible dans cette jouissance. »Réf. :http://www.gnipl.fr/pdf_actes_sem6/Autre%20jouissance%20ou%20jouissance%20de%20l’Autre%20Roland%20Chemama.pdf.

[5] « Psychanalyse et médecine » article de Lacan de 1966, cité par Nestor Braunstein dans son article « Désir et jouissance dans l’enseignement lacanien ».

[6] La jouissance comme concept psychanalytique et son potentiel destructeur sur l’organisme Georgios (yorgos) Dimitriadis. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01468828

[7] http://www.cerclefreudien-dijon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=78:le-manque-a-etre-le-desir-et-la-jouissance-m-soriano&catid=49:journees-cliniques-2007-jouissance&Itemid=54

[8] http://www.cerclefreudien.org/wp-content/uploads/2012/11/40.pdf

[9]Le parlêtre est en effet celui qui a affaire à la parole, qu’il soit parlant ou bien parlé. Dire le parlêtre, c’est prendre acte du fait que l’être humain se définit d’abord dans son rapport à la parole, qu’il parle ou pas, qu’il ait l’usage ou non de la parole. C’est dans un monde de paroles qu’advient l’être humain. Il est parlé avant qu’il ne parle. Le terme de parlêtre permet à Lacan d’unifier ces deux termes de sujet de l’inconscient et de sujet de la jouissance. L’être par la jouissance du corps, l’inconscient.

[10] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, Paris, Le Seuil, 1975, p. 95.

[11] Miller J.-A., « Biologie lacanienne et événement de corps », op. cit., p. 36.

[12] https://www.lacan-universite.fr/wp-content/uploads/2015/05/3Rollier.pdf

[13] http://www.lacan-universite.fr/wp-content/uploads/2015/05/3Rollier.pdf

[14] Le sinthome est un terme employé par Jacques Lacan pour désigner une particularité de la fonction que l’écriture eut pour l’écrivain James Joyce. Il s’agit d’une ancienne graphie du mot symptôme.

[15] Miller J.-A., Biologie lacanienne et événement de corps, op. cit., p. 12.

[16] Miller J.-A., « Biologie lacanienne et événement de corps », op. cit., p. 36.

[17]https://www.psychaanalyse.com/pdf/L%20AGRESSIVITE%20EN%20PSYCHANALYSE%20(21%20Pages%20-%20184%20Ko).pdf

[18] Lacan J., « Discours de Rome », Autres Écrits, Paris, Le Seuil, 2001, p. 140

[19] http://www.psychotherapie-psychodrame.be/2018/11/27/le-pouvoir-de-la-parole/[/show_more]

Le terme de jouissance renferme deux définitions : la première date du XVème siècle et correspond à l’usage d’un bien propre. Quant à la seconde, elle est souvent assimilée au plaisir sexuel. En voici une autre définition : « Action de jouir, plaisir intellectuel, moral que procure quelque chose. Jouissance de l’âme, de la conscience, de l’esprit; jouissance intellectuelle. État de celui qui jouit. État de bien-être, plaisir physique et moral. Jouissance sexuelle, physique. Plaisir sexuel éprouvé jusqu’à son aboutissement. En droit c’est le fait d’être titulaire d’un droit. » [1]