Comment faire son propre malheur ou le mythe de la caverne de platon ?

L’homme libre fait-il peur ?

Qu’est-ce qui pourrait nous arriver de pire que le non-changement ?

[show_more more= »your text » less= »your text » color= »#0066CC » list= »» »]

Nous ressemblons parfois à ces oiseaux qui, ayant longtemps vécu en cage, retournent à celle-ci alors même qu’ils ont la possibilité de s’envoler dans l’espace. Nous sommes habitués depuis si longtemps à nos imperfections, que nous avons du mal à imaginer ce que ce serait la vie sans elles : le ciel du changement nous donne le vertige. L’homme libre fait peur. Serons-nous notre propre architecte ou notre propre victime ? Le refus du changement c’est tout d’abord la peur de l’inconnu. Un « tiens » vaut mieux que deux « tu l’auras » nous dit La Fontaine. Effectivement on peut s’accrocher à son symptôme comme à une bouée de sauvetage plutôt que d’opérer une petite remise en question (et surtout les actions qui en découlent). Entreprendre une démarche de changement c’est affronter l’inconnu à nouveau, prendre le risque de perdre ses sécurités, de contrarier son entourage, de modifier ses conditions de vie et bien sûr d’échouer dans cette démarche. Autant de choses qui nous font reculer avant même de faire un point objectif sur les avantages et les inconvénients de cette tentative qui nous diraient qu’au pire l’échec nous renverra dans notre situation initiale, au mieux, on risque d’être plus heureux.

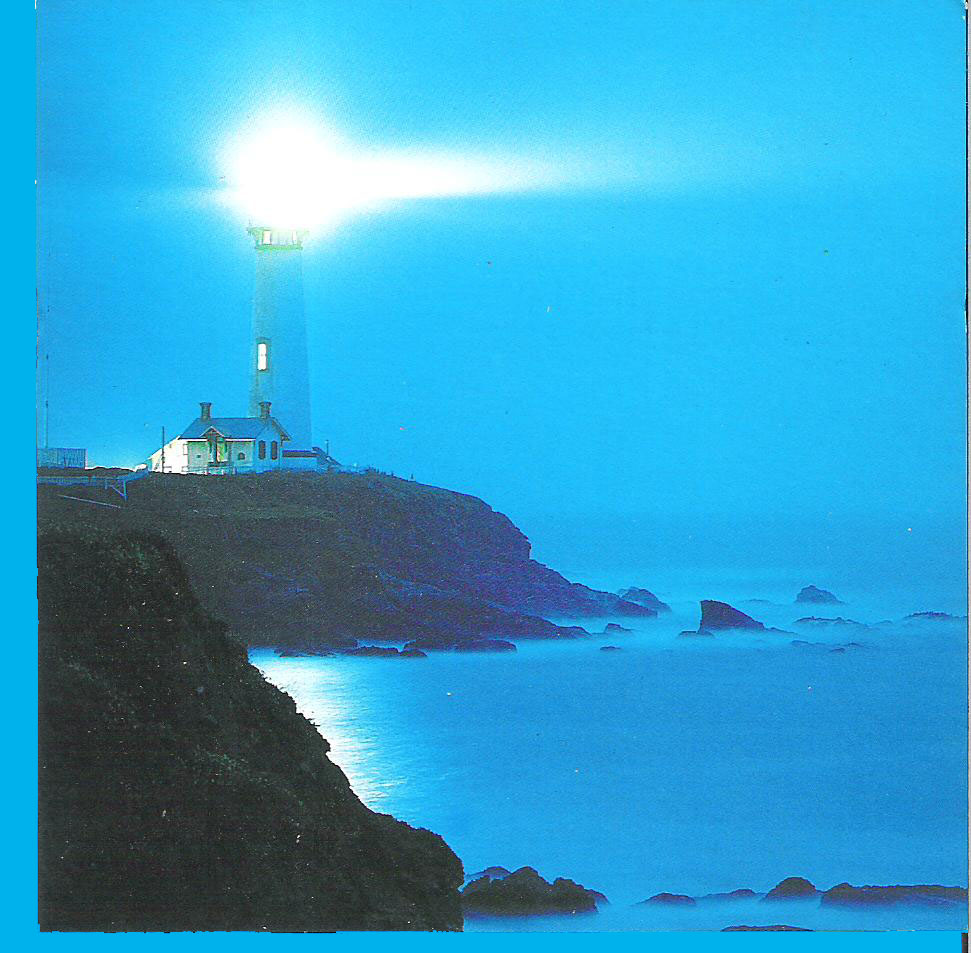

Le simple fait de vivre implique une aptitude à l’innovation. Rien n’est plus stable que le changement ! Tout organisme pour s’adapter doit innover, tenter une aventure hors de la norme, engendrer de l’anormalité afin de voir si ça marche car vivre, c’est prendre un risque. Pour Albert Einstein la vie c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre. Comment s’empêcher d’agir, comment faire son propre malheur, comment se rendre efficacement malheureux en se maltraitant ? Rappelons-nous l’allégorie de la caverne de Platon. Dans une demeure souterraine, en forme de caverne, des hommes sont enchaînés. Ne nous ressemblent-ils pas ? Jamais ils n’ont vu directement la lumière du jour, dont ils ne connaissent que le faible rayonnement qui parvient à pénétrer jusqu’à eux. Des choses et d’eux-mêmes, ils ne connaissent que les ombres projetées sur les murs de leur caverne par un feu allumé derrière eux. Des sons, ils ne connaissent que les échos. Que l’un d’entre eux soit libéré de force de ses chaînes et soit accompagné vers la sortie, il sera d’abord cruellement ébloui par une lumière qu’il n’a pas l’habitude de supporter. Il souffrira de tous les changements. Il résistera et ne parviendra pas à percevoir ce que l’on veut lui montrer. Alors, Ne voudra-t-il pas revenir à sa situation antérieure ? S’il persiste, il s’accoutumera. Il pourra voir le monde dans sa réalité. Prenant conscience de sa condition antérieure, ce n’est qu’en se faisant violence qu’il retournera auprès de ses semblables. Mais ceux-ci, incapables d’imaginer ce qui lui est arrivé, le recevront très mal et refuseront de le croire : ne le tueront-ils pas ?

La caverne symbolise le monde sensible où tous les hommes vivent et pensent accéder à la vérité par leurs sens. Mais cette vie n’est qu’illusion. Le philosophe en témoigne grâce à une interrogation permanente (à laquelle Socrate se livre tout au long de l’œuvre), ce qui lui permet d’accéder à l’acquisition des connaissances associées au monde des idées comme le prisonnier de la caverne accède à la réalité qui nous est habituelle. Mais lorsqu’il s’évertue à faire partager son expérience à ses contemporains, il se heurte à leur hostilité. Platon montre que la connaissance des choses nécessite un travail, des efforts pour apprendre et comprendre. Socrate considère le monde sensible comme la prison de l’âme. Il s’agit d’une représentation de la réalité de ce que peut vivre une personne ayant fait son chemin de réflexion, d’élévation d’elle-même. Platon évoque le monde illusoire dans lequel vivent les citoyens d’Athènes. Le message certainement le plus fort est de ne pas prendre pour vraies les données de nos sens et les préjugés formés par l’habitude. Platon met en évidence la difficulté des Hommes à changer leurs conceptions des choses, leurs résistances au changement, l’emprise des idées reçues. Mais le philosophe voit que sa mission est de montrer aux prisonniers leur erreur, eux qui discourent sans fin sur les ombres, persuadés qu’elles sont la seule réalité. Cette allégorie de la caverne de Platon est une allégorie universelle : « Imagine des hommes dans une demeure souterraine… » Chacun est potentiellement dans une position impliquant des habitudes de vie, des croyances, des convictions, des certitudes, des façons de penser, de se représenter le monde, de concevoir ce qui est vrai et faux, combinant aprioris et préjugés, déductions hâtives.

Le philosophe pointe là l’étape du déni qui est la première étape lors de la confrontation violente à l’inattendu : l’annonce d’une rupture, d’un licenciement, d’un rejet, d’une transformation radicale des habitudes devenues tellement évidentes qu’elles présentent un « confort », le confort d’être vécues comme la condition humaine normale. Les réflexions proposées dans cette allégorie sont très représentatives de ce que nous nommons aujourd’hui le conditionnement.

Il faut beaucoup de temps au petit d’homme et beaucoup d’expériences et d’étapes à franchir pour que, dans le meilleur des cas, un rapport d’altérité plus équilibré puisse s’installer. « Fondamentalement, l’enjeu de ce processus au long cours est de pouvoir construire les limites entre ce qui est Moi et ce qui n’est pas Moi, de pouvoir ériger les frontières entre soi et l’autre, entre soi et le monde. Ces frontières permettront l’assomption d’une subjectivité et d’une existence singulière. La subjectivation et la différenciation impliquent nécessairement la séparation. Or toute séparation contient toujours des relents de délaissement, d’abandon et l’ensemble des affects douloureux qui y sont liés. L’autonomisation est donc une conquête, une lutte à mener contre ces premiers autres dont nous avons été dépendants mais aussi contre le Soi lui-même qui cherche toujours en même temps à s’épargner ces ressentis pénibles de séparation. Ce processus au long cours s’effectue par étapes successives. En bout de course, l’enfant et par la suite, tout au long de son existence d’adulte, doit pouvoir renoncer à l’espoir de recevoir pleinement de l’autre ce qu’il attend. Il s’agit pour lui de s’approprier pas à pas l’autonomie, dit-on, d’acquérir de l’indépendance. Cela suppose un deuil, douloureux, celui de ne plus attendre de l’autre qu’il comble ses désirs et ses besoins mais de prendre la responsabilité personnelle de les assumer soi-même. L’avantage obtenu est un gain indéniable de liberté mais aussi le fait de n’être plus parlé par un autre, d’assumer à son tour sa propre parole. »[i]

Quel pourcentage de notre vie passons-nous à attendre ? Attendre est un état d’esprit. Vouloir l’avenir et non le présent ! Nous ne voulons pas de ce que nous avons et désirons ce que nous n’avons pas[ii]. Qu’attendons-nous avant de commencer à vivre ? Si nous adoptons un tel scénario mental, peu importe nos réalisations et nos accomplissements, le présent ne sera jamais assez bien. L’avenir semblera toujours meilleur. C’est la recette parfaite pour concocter une insatisfaction ou un inassouvissement permanent !

En résumé et en plan :

« Changer = grandir ».

« Grandir =changer=abandonner quelque chose=accepter de perdre=quitter le nid pour pouvoir voler=ne plus retourner dans le ventre maternel. En y restant on meurt. C’est une frustration éternelle. Apprendre= accéder à un mode de raisonnement. Ecole=castration=je ne retournerai plus à la crèche, dans ce cocon…Grandir=perdre une sécurité mais en retrouver une autre (symbolique)=accéder à quelque chose qui me donne envie de grandir. C’est une castration dynamique ».

Notre vie est ce que nous en faisons. Le monde est ce que nous en pensons. « La carte n’et pas le territoire, le nom n’est pas ce qu’il nomme, et une interprétation de la réalité n’est pas la réalité elle-même, mais seulement une interprétation. »[1] Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais l’opinion que nous en faisons. L’homme est troublé, non par les événements eux-mêmes mais par la perception qu’il en a, a écrit Epictète[2]. “C’est le monde des mots qui crée le monde des choses »[3] nous dit Lacan.

Au volant de notre vie nous pouvons choisir notre chemin, ouvrir nos yeux, nos oreilles et écouter notre petite voix intérieure. Nous pouvons « cultiver notre propre jardin »[iii] et « développer nos propres compétences »[iv]

Changer par un travail sur soi, prendre rendez-vous avec soi :

L’objectif de la psychothérapie est de guérir de ses souffrances[v]. Que faire avec sa souffrance ? Et qu’est-ce que la souffrance ? Le mot « souffrance » vient de deux mots latins : le préfixe « sub » qui signifie « en dessous » et le verbre « ferre », qui signifie « porter ». le mot implique donc l’image d’un support qui supporte tout ce qui se trouve dessus. La souffrance subie (ou niée qu’on s’inflige à soi-même) renvoie à d’autres mots dont l’étymologie est tout aussi éloquente : on parle de dépression (latin « de » et « premere » – impliquant une pression vers le bas tout le contraire de sub-ferre), d’affliction (latin « af » et « fligere » impliquant l’idée de soufflet). La souffrance est une expérience unique, subjective et globale. « En souffrance » (d’après le dictionnaire Le Petit Robert) se dit de marchandises qui n’ont pas été retirées ou d’une affaire qui reste en suspens.

Le changement grâce à la psychothérapie :

Le mot «Thérapeutique» est un emprunt savant au grec therapeutikos, «qui prend soin de» et «relatif au soin qu’on prend», aussi substantivé désignant l’art de prendre soin de quelqu’un. Il est dérivé de « therapeuein » : «prendre soin de ».Le mot est introduit pour désigner la partie de la médecine qui étudie puis qui applique les moyens de soigner les maladies (qu’à partir du XVIIième et usuel qu’à partir du XIXième). «Thérapeutique» s’emploie ensuite pour l’ensemble des moyens de traitement convenant à un cas particulier (synonyme de thérapie). «Thérapeute» est un terme d’antiquité emprunt au grec avec le sens originel de serviteur, adorateur pour désigner des ascètes juifs qui vivaient près d’Alexandrie. Il est réemprunté tardivement au grec « Therapeutes » spécialisé en médecine sous l’influence de thérapeutique et de thérapie.

Dès ses premiers emplois pour «personne qui soigne les malades», il semble spécialisé dans un contexte psychologique. L’art de prendre soin d’un malade, «la thérapeutique» désigne aujourd’hui tous les moyens mis en œuvre (le traitement) pour lutter contre un mal, une maladie.

Entreprendre une psychothérapie c’est déjà vouloir aller mieux, faire la démarche nécessaire à l’amélioration de la situation. Payer sa séance c’est vraiment différent de payer son problème dans la vie ou de le faire payer à son entourage. Accepter la règle du paiement c’est rendre possible sa thérapie, s’y impliquer en vrai. Le libre paiement garantit un espace privé qui est hors des exigences du corps social. Le psychothérapeute n’impose pas de normes de guérison, d’adaptation. A chacun de trouver un mode d’être qui, pour lui, soit satisfaisant, qui peut être à mille lieux de ce que le consensus social considère comme une existence valable.

Payer – parfois cher – la personne qui va nous écouter nous assure pourtant un rapport sain, non assujetti à elle. Il s’agit d’un échange. La fonction de l’échange est de se séparer d’une chose que l’on possède pour en acquérir une autre. Nous payons aussi pour parler à quelqu’un de compétent, qui ne portera pas de jugement, dans un lieu où rien de ce que nous dirons ne sera répété. Donner de l’argent, c’est une barrière contre la toute-puissance du thérapeute, et cela signe l’engagement du patient vis-à-vis de son psy, donc de sa cure. Il s’agit là de ce que l’on appelle “l’alliance thérapeutique”. Le paiement de la séance évite également au patient de se sentir symboliquement débiteur à l’égard du thérapeute. Enfin, le règlement assure l’ancrage de la psychothérapie ou de l’analyse dans le réel. « L’argent, c’est l’irruption du principe de réalité dans un espace où se dit l’inconscient, donc le fantasme. » L’obligation de payer aide le patient à parler de son rapport à l’argent, sujet souvent aussi tabou que sa sexualité. Payer en fin de séance c’est prendre contact avec la vraie valeur de sa séance. Le fait de payer en espèces, objet pulsionnel du registre de l’analité, aide le patient à parler, au-delà de ses problèmes matériels, de son désir par rapport à l’argent. En effet, l’argent fonctionne comme une matérialisation de l’objet a, en tant qu’équivalent général des objets de désir. Au-delà du pulsionnel, qui établit la correspondance entre l’avarice et la constipation dans une problématique de rétention anale, on peut considérer la thésaurisation comme une façon d’éviter la castration qu’implique la réalisation d’un désir. Car désirer un objet implique de renoncer aux autres, alors qu’Harpagon peut virtuellement tout avoir !

[1] L’invention de la réalité- Contributions au constructivisme » Paul Watzlawick,, p.233.

[2] Epictète, philosophe grec du Ier siècle ap. J.-C., né à Hiérapolis en Phrygie . Fils d’esclave et lui-même esclave, Epictète a suivi les leçons du philosophe stoïcien Musonius Ruffus. Affranchi par l’Empereur Néron, il devient avec Marc-Aurèle et Sénèque adepte du « nouveau stoïcisme ». C’est grâce à l’un des ses disciples, Arrien, que l’on connaît les réflexions et règles de conduite édictées par Epictète. Dans un style très direct et peu théorique, on appréhende sa pensée qui, alliant dialectique et morale, prône la liberté intérieure et une grande rigueur de conduite dans les relations humaines.

[3] Ecrits 1, Jacques Lacan, Seuil, Paris, 1966, p.155.

[i] La victime dans tous ses états, Anne-Françoise Dahin, Yapaka.be

[ii]http://www.psychotherapie-psychodrame.be/2016/01/31/desirez-sa-vie-et-vivre-son-desir/

[iii] http://www.psychotherapie-psychodrame.be/2016/01/31/cultiver-son-jardin/

[iv] http://www.psychotherapie-psychodrame.be/2016/01/31/developpons-nos-competences-et-non-nos-defauts/

[v]http://www.psychotherapie-psychodrame.be/2017/08/16/psychotherapie-individuelle-en-groupe/

[/show_more]