L’angoisse est un affect[1]

L’angoisse est l’affect[2] (Du latin affectus (« état affectif, disposition ») par excellence, au cœur du procès de la subjectivation. « L’angoisse survient sur le mode de la coupure : elle est arrêt et immobilité, entonnoir, abîme temporel et aussi mutisme atterré, assiette d’immobilité, dit Lacan. »[3] « On ne connaît pas d’affect qui n’ait son répondant corporel et pour penser l’affect il faut « en passer par le corps »[4]. L’implication du corps dans l’affect est, en effet, bien patente. Lacan évoque la décharge d’adrénaline mais il a bien d’autres exemples : la boule d’angoisse dans la gorge, le tremblement des mains, de la voix dans l’intimidation, les jambes qui flageolent, le cœur qui bat, les larmes, etc. »[5]

[show_more more= »your text » less= »your text » color= »#0066CC » list= »» »]

Les sortes d’angoisse

L’angoisse est une réminiscence de quelque chose d’immémorial. Elle est inscrite dans l’âme et le corps. Il existe trois sortes d’angoisse :

- L’angoisse du réel ou de la réalité extérieure, devant un danger extérieur. Nous n’avons pas de pouvoir sur celle-ci. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. La sagesse consiste à bien faire la différence. « Que Dieu me donne la force de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l’être, mais aussi la sagesse de distinguer l’un de l’autre »[6].

- L’angoisse névrotique c’est-à-dire celle du Moi. Le Moi est l’auteur de l’angoisse. Le Moi subit et s’angoisse. La forme peut être passive ou pronominale. On peut la canaliser. On peut la subir et aussi la produire. Le seul pouvoir que nous avons sur l’angoisse c’est de s’angoisser grâce à la représentation théâtrale p.ex. S’angoisser c’est angoissant mais ce n’est pas pire que d’être angoissé ! L’angoisse est radicale mais elle permet une ouverture d’un possible par la symbolisation contrairement au désespoir qui nie l’angoisse et ferme les possibles. L’intérêt du langage est qu’il permet une ouverture et une fermeture. Et ce qui a été fermé par lui peut être ouvert par lui.

- L’angoisse du Sur-Moi qui est une angoisse morale. Elle est constructive si elle n’est pas excessive.

La propriété de l’angoisse est sa transférabilité. L’angoisse chez l’autre rencontré déstabilise. Nier l’angoisse provoque une recherche de maîtrise.

L’angoisse est sans cause, mais non pas sans objet.

« L’angoisse est sans cause, mais non pas sans objet » et désigne Das Ding[7], c’est en cela qu’ « elle ne trompe pas » et fait certitude, non de l’ordre du savoir, mais du réel[8]. Elle oriente le sujet dans son rapport au désir de l’Autre, au plus près de ce qui le détermine comme sujet lié à la condition d’un objet, fondamentalement l’objet perdu. Substitut de l’objet perdu, l’objet a[9] est un objet autour duquel tourne la pulsion. « Ce dont il s’agit, c’est notre rapport angoissé à quelque objet perdu, mai qui n’est sûrement pas perdu pour tout le monde. »[10]

Non seulement elle n’est pas sans objet, mais elle désigne très probablement l’objet, si je puis dire, le plus profond, l’objet dernier, la Chose.[11]

L’angoisse est la manifestation spécifique du désir de l’Autre.[12]

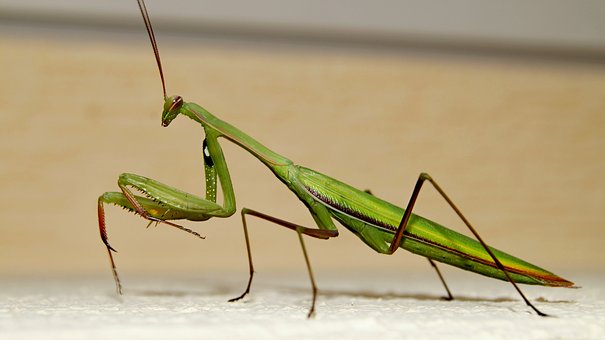

L’Autre est celui qui me voit[13] Sur la voie qui condescend à mon désir, ce que l’Autre veut, ce qu’il veut même s’il ne sait pas du tout ce qu’il veut, c’est pourtant nécessairement mon angoisse.[14] L’Autre serait un radicalement Autre, la mante religieuse au désir vorace à quoi ne me lie aucun facteur commun.[15]

Lacan illustre l’angoisse comme affect du désir de l’Autre par l’image de la mante religieuse. Imaginons, dit-il, que je porte un masque et que je me trouve face à une mante religieuse. L’angoisse surgit quand je ne sais pas quel masque je porte et donc ce qui pourrait m’arriver, au vu de ses instincts carnassiers. Mais après l’introduction de l’objet a, Lacan précise que la fonction angoissante du désir de l’Autre est liée au fait que nous ne savons pas quel objet a nous sommes pour ce désir. Car fondamentalement, nous sommes le petit a de l’Autre, ce qui est perte du côté de notre être et révèle la fonction décisive du désir de l’Autre. Dans son dixième séminaire, Lacan précise que l’angoisse est liée au désir de l’Autre. Lacan commence d’ailleurs, dès la première séance du 14 novembre 1962, par se mettre en scène dans une situation fantasmée : portant un masque d’animal, il se tient en face d’une mante religieuse géante. Incapable de voir son reflet dans l’œil de l’insecte qui se tient en face de lui, il ignore tout de l’animal représenté par son masque, ouvrant donc la possibilité de devenir une proie pour la mante religieuse. Cette situation engendre une question brûlante à propos de l’Autre : que me veut-il « Que vuoi ? » Et c’est cela précisément qui illustre, affirme Lacan, « le rapport essentiel de l’angoisse au désir de l’Autre » [16].

L’angoisse est un signal

L’angoisse, et Lacan rejoint Freud là-dessus, est bien un signal. Mais elle n’est pas le signal d’un danger interne comme le pensait Freud. Non, l’angoisse signale au sujet qu’il est dans le collimateur du désir de l’Autre, et d’être dans ce collimateur-là va nous remettre fondamentalement en question, interroger notre propre désir, notre a ; ce désir de l’Autre, à l’image du face-à-face avec la mante religieuse, ce désir de mon a peut m’annihiler : c’est là que l’angoisse nous envahit. L’angoisse est là car l’on ignore quel a l’on est pour le désir de l’Autre, désir qui nous renvoie à l’ignorance de notre propre a. Lacan met l’accent sur la dimension de signal de l’angoisse. « C’est un signal avec ce qui se passe concernant la relation du sujet avec l’objet a. »[17]

L’angoisse et le manque du manque

« Si tout d’un coup ça ne manque pas, c’est à ce moment là que commence l’angoisse[18] « Ne savez-vous pas que ce n’est pas la nostalgie du sein maternel qui engendre l’angoisse mais son imminence. Ce qui provoque l’angoisse c’est tout ce qui nous annonce, nous permet d’entrevoir, qu’on va rentrer dans le giron. Ce n’est pas, contrairement à ce qu’on dit, le rythme ni l’alternance de la présence-absence de la mère. La preuve en est que ce jeu présence-absence, l’enfant se complet à le renouveler. La possibilité de l’absence, c’est ça, la sécurité de la présence. Ce qu’il y a de plus angoissant pour l’enfant, c’est justement quand le rapport sur lequel il s’institue, du manque qui le fait désir, est perturbé, et il est le plus perturbé quand il n’y a pas de possibilité du manque, quand la mère est tout le temps sur son dos, et spécialement à lui torcher le cul, modèle de la demande, de la demande qui ne saurait défaillir. »[19] Pour Lacan l’angoisse est liée au manque du manque. C’est justement l’absence du manque de la mère, « quand il n’y a pas de possibilité de manque, quand la mère est tout le temps sur son dos », c’est cela qui angoissera l’enfant. L’exemple du jeu de la bobine que Freud a observé chez un enfant d’un an et demi illustre bien cette idée d’un équilibre entre présence et absence ; et c’est lorsque cette absence, ce vide est entièrement comblé que surgit l’angoisse.

Observons dans nos sociétés contemporaines cette obsession à combler les manques. Le modèle de surconsommation dans lequel nous vivons révèle cette angoisse du manque. Or paradoxalement c’est justement le manque du manque qui participe à l’angoisse. N’est-ce pas là une des raisons qui expliquerait l’explosion de la consommation d’anxiolytiques ?

« Aujourd’hui le thème de l’angoisse est partout, sous des noms divers et sous couvert de traumatisme. »[20]

« On parle beaucoup de la montée de la dépression dans notre époque, mais la vraie maladie d’humeur du capitalisme, c’est l’angoisse…Le capitalisme scientifique avec ses effets techniques destitue les sujets bien plus radicalement que l’analyse : il en use et en abuse à titre d’instrument. Si on en fait plus de cas aujourd’hui de la dépressivité généralisée que de l’angoisse, c’est, je crois, simplement parce que le sujet déprimé se soustrait davantage à la machine productive et coûte plus cher que l’angoisse qui, elle, peut même être stimulante. L’angoisse est aujourd’hui renommée : stress, pression, crise de panique, etc. ; mais ça ne change rien. Le discours capitaliste décrit le rapport de chaque sujet avec les objets à produire et à consommer ; En ce sens, d’ailleurs, il réalise bien une forme de fantasme : le lien direct du sujet à un objet a, sauf que cet objet est collectivement conditionné par toute l’économie. Il est frappant qu’aujourd’hui on trouve légitime, normal, que chacun soit animé par le goût du profit, de l’accumulation, et même en est fier. Voyez le fameux couple desdits battants et perdants. Times Magazine en présente chaque semaine un petit encadré où winners et loosers se font face avec leurs photos, ces deux visages souriants et égaux dans leur vacuité. Dès 1970, Lacan a posé que le discours capitaliste, à l’inverse, défaisait le lien social, défaisait toutes les solidarités et laissait chacun dans le face-à-face avec les objets plus-de-jouir.[21]

L’Angoisse et l’action

« Toute activité humaine s’épanouit dans la certitude, ou encore qu’elle engendre la certitude, ou d’une façon générale, que la référence à la certitude, c’est essentiellement l’action. Agir c’est arracher à l’angoisse sa certitude. Agir c’est opérer un transfert d’angoisse. »[22] Ceci pourrait expliquer, en partie, pourquoi certaines personnes ne restent « pas en place ». Dans ce cas on parle plus d’hyperagitation ou d’hyperactivité. Le sujet hyperkinétique, quant à lui, traduit en acte et en agitation motrice l’agitation psychique qu’il ne peut gérer, faute de symbolisation suffisante. Après les enfants « hyperactifs », ce sont maintenant les adultes stressés, distraits, débordés ou débordant d’activités qui souffriraient de TDAH : « trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité ». Or ce trouble est considéré comme un problème important de santé publique par les uns, comme une fausse épidémie par d’autres – et comme une catastrophe par ceux qui s’élèvent contre la prescription associée de dérivés d’amphétamine dont on ignore les effets à long terme. L’hyperactivité peut être vue comme un trouble psychosomatique renvoyant à un processus auto-calmant paradoxal. L’hyperactivité de l’enfant, quant à elle, peut renvoyer également à des troubles de l’attachement, à des troubles de la contenance psychique en lien avec une défaillance du holding initial et des carences de l’environnement.

L’angoisse et l’urgence

Un constat :

Les services d’urgence médicale sont débordés actuellement par le nombre croissant de patients se présentant aux « urgences ». Le constat fait par les différents chefs de service urgentiste : les patients qui se présentent ont, en général, un niveau d’angoisse très élevé et demandent donc une réponse rapide !

De l’immédiateté à la médiateté, à la médiation d’un évènement :

Nous sommes souvent amenés à penser et agir dans l’urgence quand au contraire il est urgent de se mettre à penser dans la durée et une relative sérénité. La médiation consiste à privilégier un travail favorisant les processus de symbolisation difficiles à mettre en place seulement par des interventions verbales. La médiation nous protège de l’immédiat, elle nous protège d’un contact direct. L’immédiat, au sens étymologique, serait de l’ordre de la violence, de l’action directe. La médiation permet que l’on passe en quelque sorte de deux (la relation duelle) à trois. C’est un espace où nous pouvons y affronter toutes les sortes de menaces qui pèsent sur nous, tout en étant hors menace. Le groupe thérapeutique, en raison de son cadre bienveillant, est un lieu dont on peut dire qu’on s’y exprime, s’y confronte avec des problèmes qui nous déstabilisent, tout en entrant dans un processus de structuration. L’urgence amène l’hyperagitation. Je pense que dans cette hyperactivité la pensée n’a plus de recul pour s’apaiser, apaiser, se faire confiance et faire confiance. Dès lors tout devient urgent alors qu’il est urgent de se mettre à penser. L’urgence, pour nous, consiste à prendre du temps et aussi de ne pas toujours faire. Accepter de ne pas toujours faire (être toujours dans l’agir) c’est permettre d’être. Un espace de parole respectant le rythme de chacun, permettant une décharge-recharge émotionnelle, permettant de passer de la plainte à la demande, l’expression de ses difficultés singulières reste indispensable. Nous tombons malade à force de ne pas faire de nous-mêmes des « patients », alors que se faire « patient » guérit !

Angoisse et psychothérapie

La psychothérapie est un lieu de symbolisation, de représentation et de remémoration. On s’y soigne en se remémorant. En se remémorant on rejoue. En rejouant on symbolise. On se « ré-origine ». On peut se soigner en symbolisant le non-approprié de l’histoire subjective vécue. Le tableau des années oubliées peut se ré-organiser dans une perspective devenue alors constructive. La représentation, quant à elle, est une re-présentation c’est-à-dire une présentation nouvelle. Elle a une fonction de libération et de re-création. Elle constitue une reprise du vécu sur le plan symbolique (symbolisation). Elle permet à l’enfant d’accepter le traumatisme de la séparation sans en être détruit, sans non plus se réfugier dans l’imaginaire pur. Le jeu est là, précisément, pour maintenir en œuvre la fonction de représentation qui lui permet en l’occurrence d’interpréter un fait nouveau au lieu de le subir. La fonction de représentation sert de clivage entre l’imaginaire et le réel. Elle sauve l’homme du délire en lui ouvrant le champ symbolique. Par la représentation, le mot commence par fonctionner comme signe c’est-à-dire non plus comme simple partie de l’acte mais comme évocation de celui-ci. « Parler, c’est désigner l’objet absent, passer de la distance à l’absence comblée par la représentation…. Penser, c’est se représenter mais dépasser les représentations. Les mots, les signes représentent la présence dans l’absence. Le langage « est » une présence-absence, présence évoquée, absence remplie. »[23]

L’expression de l’angoisse et des émotions dans un groupe thérapeutique

Dans un groupe l’émotion d’une personne peut-être très vive et peut-être masquée, contenue par un silence. La représentation « cathartique » d’une scène peut permettre à la personne de s’exprimer malgré ses difficultés verbales, de mettre une forme à son vécu, d’extérioriser ce qu’elle vivait mal en elle afin de mieux l’intégrer et d’être donc plus disponible pour le présent et le futur. Dans un groupe le jeu permet à d’autres participants du groupe d’exprimer, à leur tour, des difficultés vécues en famille, des traumatismes subis. L’avantage indéniable est de pouvoir en parler dans un cadre précis et de mettre des mots à la place des maux. Le soulagement et l’amélioration psychologique de la personne viendra d’ailleurs souvent par l’expression de ce qui jusque là est resté imprimé. Après une certaine décharge émotionnelle, la parole peut se charger à nouveau car elle s’adresse à quelqu’un. En quelque sorte nous faisons circuler le métro de ce qui n’est pas dit en dessous du boulevard de ce qui est difficile à dire ! Le cadre, quant à lui, a pour fonction l’inscription de l’autre qui va permettre une symbolisation. La marque délimitée par le processus psychothérapeutique produit du sens, triangule, relie les morceaux éparpillés du patient et permet à la pensée de reprendre un relais. Dans la mesure où certaines personnes n’ont pas accès facilement à une élaboration psychique par la parole, la représentation jouée dans un groupe de thérapie permet un travail sur soi à partir du ressenti, des émotions et impressions. On n’est pas seul avec ses difficultés. Celles-ci peuvent être partagées. Dans le groupe la personne n’est pas renvoyée à sa déficience, à sa difficulté à gérer seul son monde interne mais elle est accompagnée dans cette partie d’elle même pour en faire tout de suite, dans l’ici et maintenant, quelque chose d’autre. Le groupe, espace tiers de « confrontation » et cadré, libère la parole. Les mots et les émotions reliés aux gestes peuvent y être décodés. Dans cet espace tampon ou amortisseur, ce sas de décompression, les sensations éprouvées et les mots vont mettre du lien et donner du sens. Corps et psyché peuvent s’ordonner et une activité de pensée peut mieux prendre sa place. Le groupe, matrice à tricoter des liens, permet de retrouver une certaine unité et un espace psychique propre. Grâce à un autre, on passe dans une nouvelle perspective de communication. Chaque participant devient « co-thérapeute » de l’autre. L’identification à un semblable permet dans le cadre de l’enveloppe du groupe, d’aller mieux. Mais « le psychodrame ne représente pas seulement la possibilité d’explorer les conflits intra-psychiques. En stimulant la participation rythmique à la matrice communicationnelle d’ensemble, qu’ensemble les participants sont en train de constituer, il permet à chacun une renarcissisation énergétique. »[24] Par la verbalisation des éprouvés, le groupe devient une enveloppe corporelle pour chacun. Cette enveloppe du groupe renforce l’enveloppe individuelle défaillante. « L’enveloppe accomplit une fonction de transformation : mutatis mutandis, le groupe comme enveloppe est un appareil de la formation et de la transformation de la réalité psychique »[25] La mise en scène de ses sensations apporte du contenant et les échos de chacun : souvenirs, images, scènes vécues, associations diverses. Le groupe thérapeutique favorise les échanges dans un cadre structuré, remet en circulation les émotions, les pensées et la parole. Il permet de différer et de réinstaurer du temps et de l’espace pour soi. Le but final est de permettre une meilleure autonomie psychique où il n’est plus question de se satisfaire uniquement d’être porté mais de trouver du plaisir à porter et à se transporter soi-même dans une mise en pro-jet[26] !

L’angoisse et l’hypnothérapie

L’hypnothérapie peut permettre d’utiliser les ressources du passé et les rendre conscientes. C’est aussi faire ce voyage intérieur à l’intérieur de notre propre monde qui va nous permettre de profiter de ce moment pour apprendre, comprendre et développer quelque chose d’extraordinaire en soi, nos capacités à se permettre d’être comme on est, qui nous devenons. Françoise Dolto parlait d’un « allant-devenant » quand elle évoquait la thérapie. La psychothérapie est une co-création. La personne consultante est en demande d’une aide par un(e) psychothérapeute pour retrouver à son tour ses propres potentialités perdues à un moment donné. Étant aidée à retrouver son propre potentiel d’autoguérison, la personne en souffrance pourra devenir son propre thérapeute. La thérapie est une passerelle vers un réel changement. Dans cette rencontre avec soi-même, dans ce rendez-vous avec son meilleur ami l’on peut prendre le temps d’apprécier une autre façon d’être soi-même, peut être plus proche de soi-même, dans une relation plus douce à soi-même et dans un « endroit » où l’on peut, à son propre rythme, se détendre, s’entendre et ressourcer. L’hypnothérapie Ericksonienne, ici, va être très utile. La pratique de la Nouvelle Hypnose, créée par Milton H. Erickson[27], permet d’obtenir un mode de fonctionnement psychique particulier caractérisé par le lâcher-prise (la transe hypnotique). L’état de bien-être est un état hypnotique. Parler ne suffit pas toujours ! L’inconscient va être utilisé pour donner de l’inspiration à sa créativité et à ses prises de décision. L’hypnose permet d’effectuer un travail de réaménagement psychique, l’utilisation de nos ressources. La transe hypnotique a par elle-même un effet thérapeutique. L’hypnose ericksonienne puise parmi plusieurs techniques de communication afin de provoquer un dialogue entre celui-ci et le conscient : métaphores, recadrage, activation de rêves, suggestions indirectes ou composées, altération sensorielle, etc. Erickson disait : « L’hypnose, c’est une relation pleine de vie qui a lieu dans une personne et qui est suscitée par la chaleur d’une autre personne. » (Erickson).

Pour approfondir certaines questions j’invite le lecteur à consulter ces quelques autres articles sur mon site web :

https://www.psychotherapie-psychodrame.be/tag/affect/

https://www.psychotherapie-psychodrame.be/2016/10/12/lindication-premiere-du-psychodrame/

https://www.psychotherapie-psychodrame.be/2017/05/01/lurgence/

https://www.psychotherapie-psychodrame.be/2016/01/31/hypnotherapie/

Mots-clés :

Affect – objet a – mante religieuse – signal – manque du manque – médiation – psychothérapie.

[1] J. Lacan, Le Séminaire livre X, L’angoisse, Ed. du Seuil, 2004, p.28.

[2] Étymol. ET HIST. − 1942 affect, psychol. et psychanal. « état affectif élémentaire » (P. J. Jouve, Tombeau de Baudelaire, éd. du Seuil, Paris, p. 14 ds Rheims 1969 : Ces condamnations ont précipité l’affect angoissé de Baudelaire dans un tourment continuel, de révolte inutile, de détachement accompagné d’attachement et de revendication); 1946 id. « id. » (E. Mounier, Traité du caractère, p. 438 : (…) dans l’ombre du moi, une charge émotive, l’« affect », [entre guillemets dans le texte] qui reste agressive et disponible, prête à se porter sur d’autres objets …); 1951 id. « id. » (A. Malraux, Les Voix du silence, 318 : Comme toute conversion, la découverte de l’art est la rupture d’une relation entre un homme et le monde. Elle connaît l’intensité profonde de ce que les psychanalystes nomment les affects). Empr. à l’all. Affekt « mouvement ou état affectif impétueux » (Hehlmann, Wörterbuch der Psychologie6, Kröner, Stuttgart, 1968, s.v. Affekt : R. Heller, Das Wesen der Affekte, 19462), spécialisé comme terme de psychanal., surtout à partir des premiers travaux de Breuer et de Freud, Studien über Hysterie, 1895 (cf. Laplanche et Pontalis, Vocab. de la psychanal., 1967 s.v. affect). All. Affekt dep. 1526 (Polit. Korresspond. von Strassburg, I, 263 d’apr. Kluge 1967; empr. au lat. affectus « état, disposition de l’âme » dep. Cicéron (Tusc., 5, 47 ds Gaff.).

[3] C. Soler, Les affects lacaniens, PUF, 2016, Paris, p. 25.

[4] J. Lacan, Télévision, op. cit., p. 39.

[5] C. Soler, Les affects lacaniens, PUF, 2016, Paris, p. 49..

[6] Marc-Aurèle (121 – 180 ap. J.-C.)

[7] « Freud introduit « la chose » pour nommer ce qui dans le complexe perceptif est la partie incompréhensible, inassimilable et qui échappe au jugement. Lacan, en suivant le pas de Freud, conçoit la Chose comme apparaissant dans le réel, retranché de la symbolisation. La Chose” (Das Ding) qui impose la catégorie du Réel est articulée, pour la première fois, à celle d’imaginaire et de symbolique. Le Réel est, en ce sens, à l’opposé de la réalité, ce qui doit être évité, contourné. Das Ding est originellement ce que nous appellerons le hors-signifié. L’objet recherché, l’objet de la satisfaction est toujours déjà perdu comme tel. Il ne sera jamais retrouvé. On le retrouve tout au plus comme regret. Ce n’est pas lui que l’on retrouve, mais ses coordonnées de plaisir, l’état de souhait et d’attente, la quête, la tension. Au fond, ce n’est pas un objet de la perception mais un objet de la satisfaction hallucinatoire, ce qui constitue notre horizon d’attente et d’attention. Lacan peut donc dire tout aussi bien que nous qualifions cet objet de perdu car il s’agit de le retrouver. Mais l’objet n’a jamais été perdu, quoiqu’il s’agisse essentiellement de le retrouver. Toujours perdu ou jamais perdu, jamais retrouvé mais toujours recherché : c’est la quête qui nous constitue, non l’existence de cet objet. » Réf. : https://www.spp.asso.fr/la-chose-un-reste-inassimilable/

[8] Le réel correspond à la partie non représentative de la pulsion dont Freud indique qu’elle ne peut être ni consciente, ni inconsciente. Cette part instinctive de soi-même, non accessible aux représentants psychiques préconscients et inconscients, est peut-être ce qui nous aveugle le plus, ce qui est donné comme totalement évident, trivial ou superficiel dès qu’interviennent des interactions réelles entre plusieurs personnes. Le réel constitue ce qui est parti dans l’inconscient, ce qui est impossible à dire, ce que personne ne sait, ce qu’on ne peut atteindre. C’est dans la perte du réel que l’enfant va se donner des signifiants. D’après Lacan, « le réel est ce qui résiste absolument à la symbolisation ». Il se distingue de la réalité qui est toujours pensable. Il existe comme impossible. « Le réel c’est l’impossible ». Il s’agit d’un impossible qui ne cesse d’exister et qui ne cesse pas de ne pas s’écrire. L’analyse le rencontre dans la cure sous la forme du trauma. Il n’est saisissable que par bouts, que dans les « bouts du réel ». Le réel, en effet, c’est le subi. Il constitue, avant tout, ce qu’on ne peut changer, ce qui heurte nos désirs, ce qu’il faut constater : ainsi quand un malheur survient en notre vie. Le temps est réel en ce que nous ne pouvons revenir en arrière, et faire que ce qui a eu lieu n’ait pas eu lieu. L’espace est réel en ce que je suis, par lui, séparé de ce que j’aime, des lieux où je voudrais vivre. Le réel est donc avant tout ce avec quoi il faut compter, ce que je ne saurais négliger sans me perdre. D’autre part, selon Piaget, le réel renvoie à tout ce qui existe effectivement par opposition au fictif, à l’idéal, à tout ce qui n’est que le produit pur de l’imagination. La construction du réel devient une élaboration progressive de soi comme sujet et du monde comme objet. Piaget distingue le « réel vrai » (les possibilités réalisables mais non réalisées) et le « réel apparent » qui est la seule réalité actuelle. Réf[8]Jacques Michelet, Handicap mental et Technique du psychodrame, Ed. L’Harmattan, 2008, p.50-51.

[9] L’objet a fut développé par Jacques Lacan à partir de la notion de l’objet pulsionnel chez Freud et de l’objet transitionnel chez Winnicott. Il a repris de Platon l’idée d’un Agalma, objet représentant l’idée du Bien, et en tire l’expression d’« objet a ». Cette expression décrit le désir comme phénomène caché à la conscience, son objet étant un manque à être. Il manque donc toujours quelque chose, et ce « quelque chose » ne peut être symbolisé. L’objet a est une particularité du désir. C’est la raison même de l’emploi d’une expression mathématique, qui se veut rendre compte de la difficulté de parler de cet objet, pourtant présent partout dans la pratique du psychanalyste. Il est, en ce sens, extension de la pétition de principe que constitue la pulsion. Le sujet croit souvent savoir quel est l’objet de son désir. Or, il y a là un leurre. Ce que la psychanalyse met en relief, c’est que, ce qui a pu causer son désir est perdu et que tous les objets, que désormais il se propose, fonctionnent seulement comme des objets de substitution.

[10] J. Lacan, Le Séminaire livre X, L’angoisse, Ed. du Seuil, 2004, p.77.

[11] Ibid., p.360.

[12] Ibid., p.179.

[13] Ibid., p.33.

[14] Ibid., p.211.

[15] Ibid., p.376.

[16] Le séminaire, Livre X, L’angoisse, Paris, Editions du Seuil, 2004, p.105. 89 Ibid. p.14.

[17] Ibid., p.102.

[18] Ibid., p.53.

[19] Ibid., p.67.

[20] C. Soler, Les affects lacaniens, PUF, 2016, Paris, p. 28.

[21] Ibid., p. 35-37.

[22] Jacques Lacan, Le séminaire X l’Angoisse, Editions du Seuil, mai 2004, p.93.

[23] H. Lefebvre, « La présence et l’absence », p. 88.

[24] Ophélia Avron, La pensée scénique, Ed. Eres 1996.

[25] René Kaës, La parole et le lien, p.173.Ed. Dunod, Paris, 1994.

[26] [2] « Subjectif désigne à la fois la faille et le saut, l’obstacle et le jet », P. Fédida. « L’objeu », dans L’absence, Paris, Gallimard, 1978.

[27]Milton Hyland Erickson, né le 5décembre1901 à Aurum (Nevada) et mort le 25mars1980 à Phoenix (Arizona), est un psychiatre et psychologue américain qui a joué un rôle important dans le renouvellement de l’hypnose clinique et a consacré de nombreux travaux à l’hypnose thérapeutique. Son approche innovante en psychothérapie repose sur la conviction que le patient possède en lui les ressources pour répondre de manière appropriée aux situations qu’il rencontre : il s’agit par conséquent d’utiliser ses compétences et ses possibilités d’adaptation personnelles. Atteint de poliomyélite à l’âge de dix-sept ans, Erickson a été une figure emblématique du « guérisseur blessé », expérimentant sur lui-même, lors de sa réadaptation, certains phénomènes qu’il met ensuite en application dans l’hypnose thérapeutique. Au cours de sa carrière, Erickson a collaboré notamment avec Margaret Mead, Gregory Bateson, Lawrence Kubie, Aldous Huxley, John Weakland, Jay Haley et Ernest Rossi. Il est considéré comme le père des thérapies brèves. Ses travaux ont inspiré plusieurs approches thérapeutiques, dont l’hypnose ericksonienne, la thérapie brève de Palo Alto et la programmation neuro-linguistique.

[/show_more]